近年、歯科医療の現場では、より正確で安全な診断・治療を実現するために**歯科用CT(コーンビームCT)**の導入が進んでいます。従来のレントゲン写真では捉えきれなかった立体的な構造を、歯科用CTは精密に描き出すことができ、インプラント、根管治療、親知らずの抜歯、矯正歯科など幅広い分野で活用されています。

この記事では、歯科用CTの撮り方を中心に、撮影の流れやポイント、活用される場面、撮影時の注意点などを詳しく解説していきます。

歯科用CTとは?

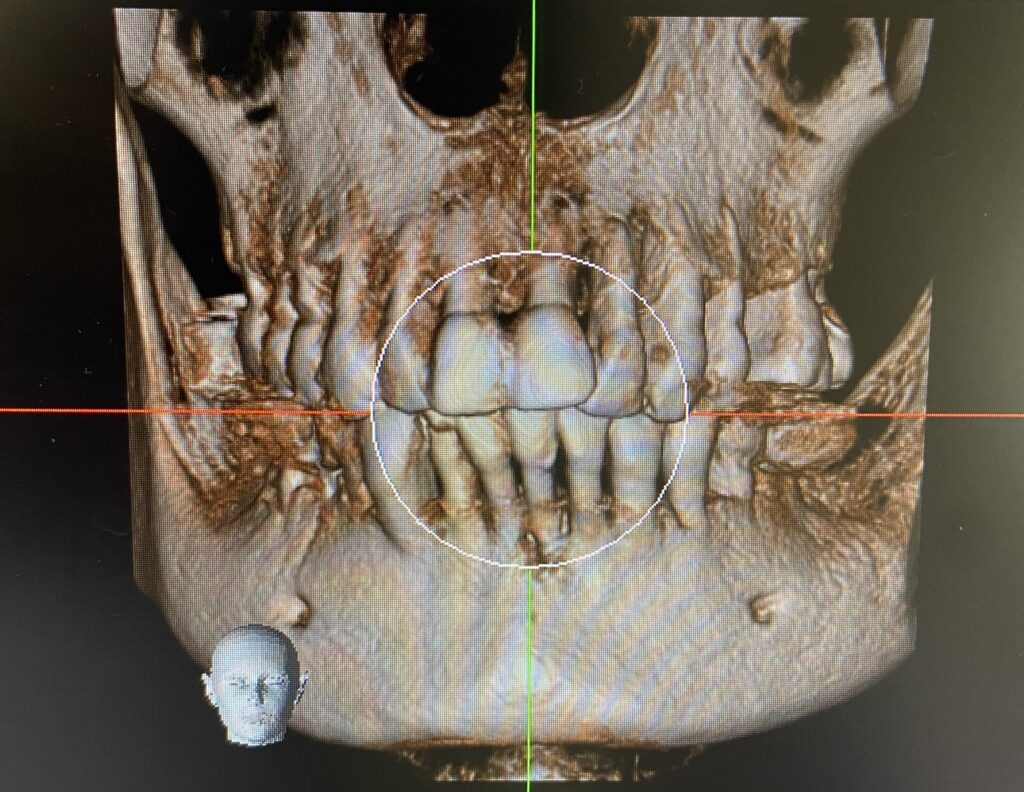

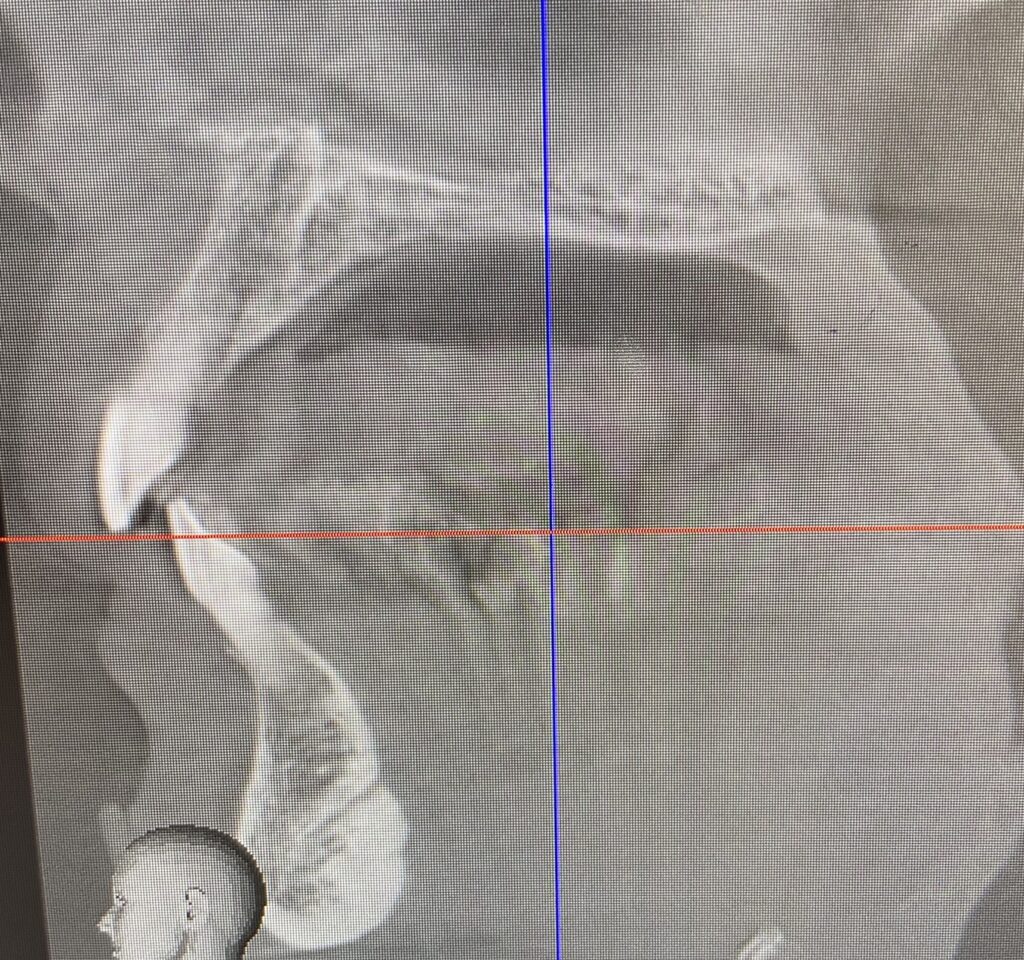

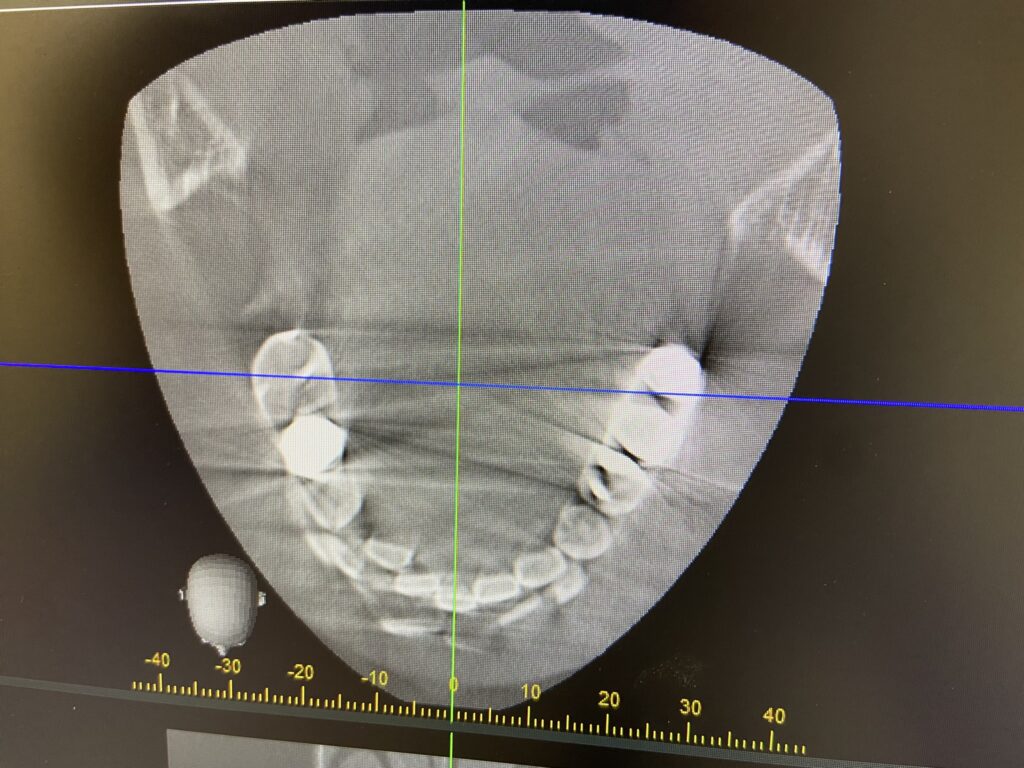

まず、「歯科用CT(Cone Beam Computed Tomography:CBCT)」について簡単に説明します。CBCTは、円錐状のX線ビームを用いて口腔内を360度スキャンし、三次元画像(3D)を得る装置です。病変の大きさや位置、骨の厚みや密度、神経の走行などを、従来の2次元のレントゲン画像よりもはるかに詳しく観察できます。

歯科CTの撮影が必要となる主なケース

- インプラントの術前診断

顎の骨の状態や神経の位置を確認することで、安全な埋入位置を決定できます。 - 親知らずの抜歯

神経や血管との距離を把握し、外科的リスクを最小限に抑えられます。 - 根管治療(根の治療)

根管の形状や隠れた病変を発見しやすくなります。 - 歯周病の進行状況確認

骨の吸収状況を三次元的に把握できます。 - 矯正治療の計画立案

歯根の位置や顎の骨格などを立体的に分析可能です。

歯科CTの撮り方:流れと注意点

それでは、歯科CTを撮影する流れを見ていきましょう。

① カウンセリングと説明

まず、患者さんに対してCT撮影の必要性と目的を説明します。特に被ばくに対する不安を持つ方もいるため、**一般的な歯科用CTの被ばく量が非常に少ない(0.01~0.1ミリシーベルト程度)**ことを丁寧に伝えることが大切です。

② 撮影範囲の設定

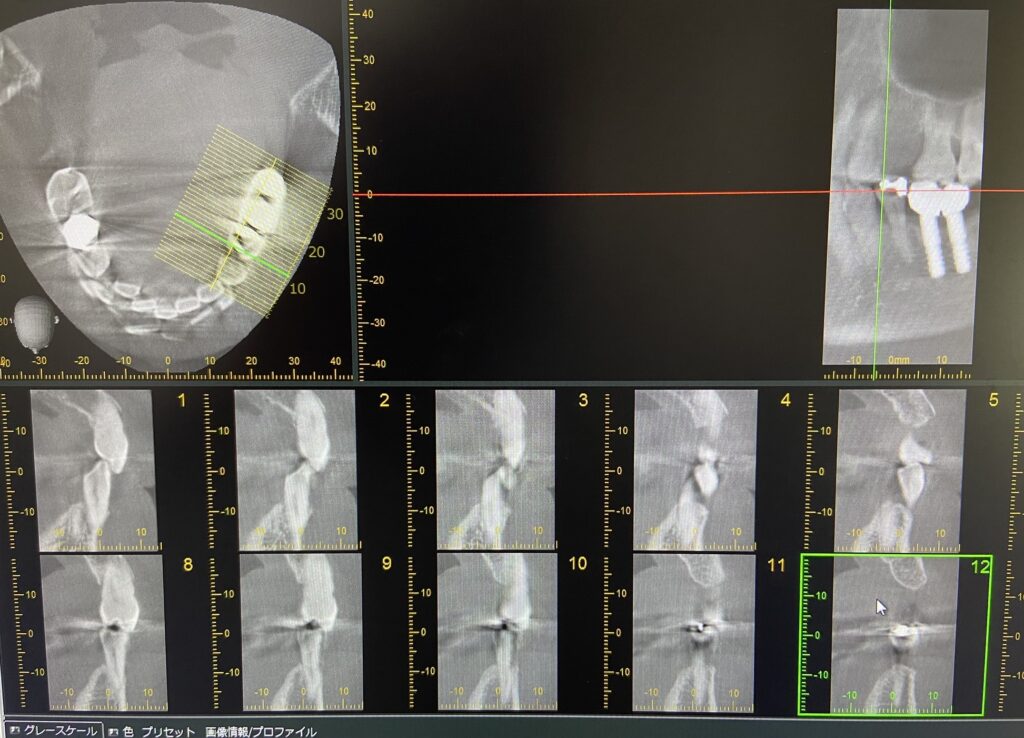

症例に応じて撮影範囲(FOV:Field of View)を選びます。例えばインプラントの術前診断では局所的な範囲で良いことが多く、矯正や顎関節の診断では広範囲が必要です。

③ 撮影体位の調整

患者さんを立位または座位で装置の中にセットします。近年では車椅子対応のCT装置も登場しています。正確な画像を得るためには、頭部の位置をしっかりと固定することが重要です。

- 頭部が傾いていないか

- あごが引きすぎていないか

- 唇や舌の位置が正しいか(舌は上顎に付ける)

こういった点に気を配りながら、撮影を準備します。

④ 撮影中の指示

撮影は通常10~30秒程度で完了します。その間、患者さんには「動かないでください」「飲み込まないでください」などの指示を出します。動いてしまうと画像がブレてしまい、再撮影が必要になることもあるため、しっかりと協力を仰ぐことが大切です。

⑤ 撮影後の画像確認

撮影が終わったら、専用ソフトで三次元画像を構築し、診断に必要な断面(横断面・縦断面・斜め断面など)を確認します。骨の厚み、神経の走行、病変の位置などを明確に把握できます。

撮影時のポイントと工夫

- 金属の除去

ピアス、メガネ、入れ歯などの金属物は、画像にアーチファクト(ノイズ)を生じさせるため、必ず外してもらいます。 - 緊張を和らげる

初めての撮影で緊張してしまう方も多いため、和やかな声かけや、リラックスした雰囲気づくりも大切です。 - 子どもの場合の工夫

小児の場合、体の固定が難しいため、保護者の同伴や短時間での撮影が可能なモードの活用が重要です。

歯科用CTのメリット・デメリット

メリット

- 正確な診断が可能になる

- 外科的リスクの低減

- 患者への説明がしやすくなる(3D画像による視覚的説明)

デメリット

- 保険適用外となるケースがある

- 被ばく量がゼロではない

- 撮影には高額な設備が必要

まとめ

歯科用CTは、現代歯科における“見えないものを見える化”する強力なツールです。正しい撮り方を知り、患者さんにも安心して撮影を受けてもらえるような環境を整えることが、より良い診療につながります。

患者さんの安全・安心を第一に考えながら、CT画像を最大限に活用することで、治療の精度は飛躍的に向上します。今後も歯科医療の現場では、歯科用CTの役割がますます重要になっていくでしょう。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら