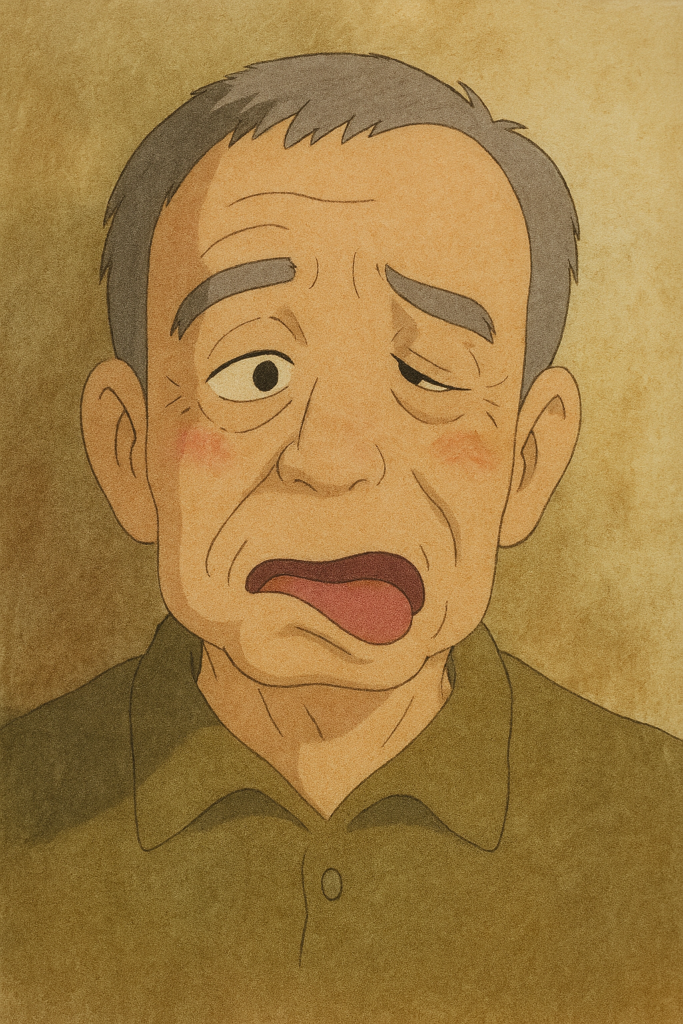

ある朝、鏡を見たときに、「あれ?顔がゆがんでいる?」「口元が動かない?」「目が閉じにくい?」――そんな経験をされたことはないでしょうか。

こうした突然の顔の筋肉の麻痺が起きたとき、まず疑われる病気のひとつが**「ベル麻痺(Bell’s palsy)」**です。

今回は、このベル麻痺とはどういう病気なのか、そして歯科治療との関連はあるのか?という点について、医療の立場からわかりやすく解説していきます。

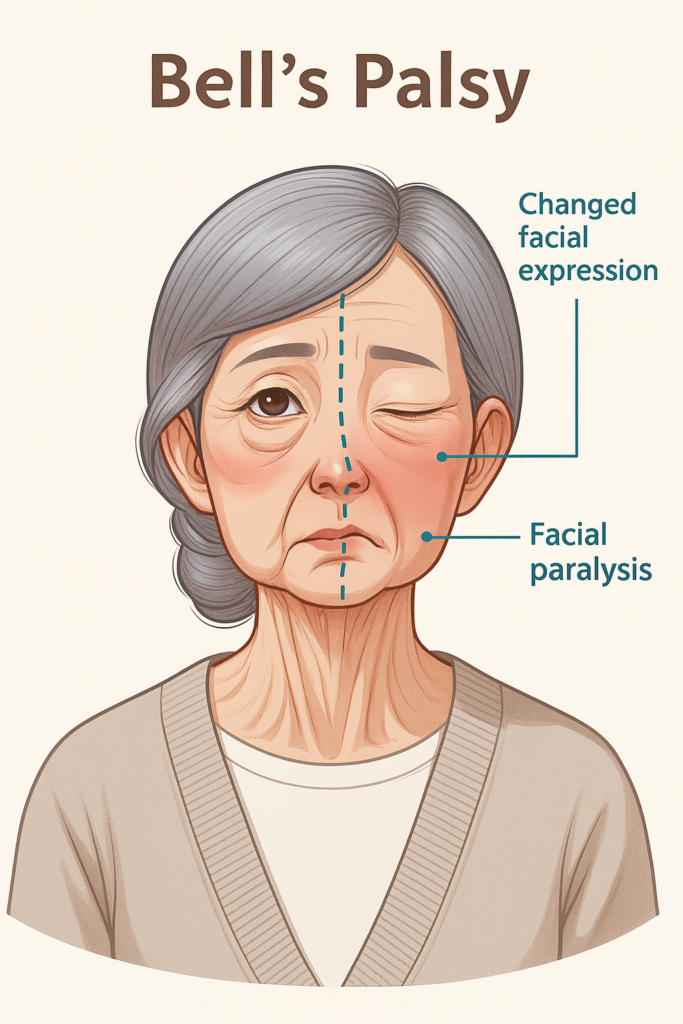

◆ ベル麻痺とは?

ベル麻痺とは、顔面神経(第七脳神経)が何らかの理由で障害され、顔の片側の筋肉が動かなくなる病気です。正式には「特発性末梢性顔面神経麻痺」と呼ばれ、突然発症し、多くは片側性(左右どちらか)に症状が出ます。

主な症状:

- 顔の片側が動かない、表情が作れない

- 口角が下がる、よだれが出る

- 目が閉じられない、涙がこぼれる

- 味覚の異常(舌の前方2/3)

- 耳の後ろや顎の痛み、違和感

これらの症状は、多くの場合、ある日突然現れます。寝て起きたら顔の動きがおかしくなっていた、という訴えも多く見られます。

◆ 原因は?ウイルス感染との関連も

ベル麻痺の正確な原因は不明ですが、近年では**ヘルペスウイルス(単純ヘルペスウイルス1型)**の再活性化が関与している可能性が高いとされています。

このウイルスが顔面神経に潜伏し、何らかのきっかけで再活性化し、神経の炎症や浮腫を引き起こすと考えられています。

また、ストレスや寒冷暴露(冬の強風やエアコンの冷気)、疲労なども誘因として知られています。

◆ 治療と予後

ベル麻痺は自然に回復する場合も多いのですが、できるだけ早期に治療を開始した方が後遺症のリスクが減ると考えられています。

主な治療:

- ステロイド薬(炎症を抑える)

- 抗ウイルス薬(必要に応じて)

- ビタミン剤や血流改善薬

- リハビリテーション(顔面筋の運動)

早ければ1~2週間で症状が軽快しはじめ、2〜3ヶ月以内にほぼ元通りになることもあります。ただし、治療が遅れた場合や重症例では、**後遺症(顔のこわばり、ひきつれ、まばたき時の口の動きなど)**が残ることがあります。

◆ 歯科治療との関連は?

さて、ここからが本題です。

ベル麻痺は耳鼻科や神経内科で診断・治療される病気ですが、実は歯科との間で誤解や混同が起こることもあるのです。以下のようなケースが考えられます。

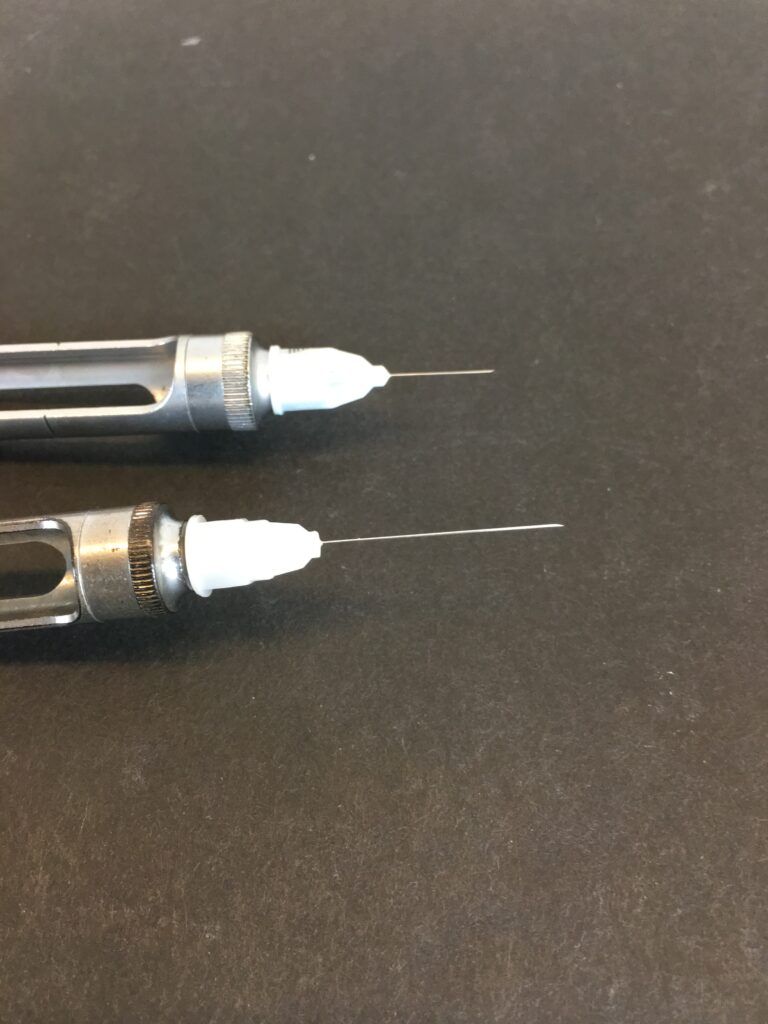

▶ ケース1:麻酔後に顔が動かない?!

歯科で下の奥歯を治療する際、「下顎孔伝達麻酔(ブロック麻酔)」という少し深い位置に打つ麻酔を使うことがあります。

この麻酔がまれに顔面神経の枝にまで届いてしまうと、一時的に顔の筋肉が麻痺することがあるのです。

これは「一過性顔面神経麻痺」とも呼ばれ、ベル麻痺とは違い、数時間で自然に回復します。驚かれる方も多いのですが、特別な治療を要することはありません。

▶ ケース2:顔面麻痺を「歯の痛み」と勘違い?

ベル麻痺の前兆として、「耳の後ろの痛み」や「奥歯の痛みに似た違和感」が現れることがあります。

そのため、患者さんが「奥歯が痛い」「歯が変だ」と思って最初に歯科医院を受診するケースも珍しくありません。

こうした場合、歯そのものに異常がなく、顔の左右差や表情筋の異常が見られたときには、歯科医が異常に気づき、他科へ紹介することがあります。

◆ 歯科医として知っておきたいポイント

歯科治療がベル麻痺の「直接的な原因になる」ことは基本的にありません。しかし、以下の2点には十分な注意が必要です。

- 顔面麻痺に気づいたら、早急に専門医へ紹介すること

- 下顎ブロック麻酔後の一過性麻痺と区別すること

歯科医療従事者にとって、顔の表情や筋肉の動きに注意を向けることは非常に重要です。口腔内だけでなく、顔面全体の観察を意識することで、重大な疾患の早期発見にもつながるかもしれません。

◆ まとめ:見逃さないで、突然の顔のゆがみ

「ベル麻痺」は多くの場合、突然起こります。日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、初期の対応が遅れると、後遺症が残ってしまうリスクもあります。

もし顔の動きに異変を感じたら、すぐに耳鼻科や神経内科を受診しましょう。そして、歯科医院での治療後に顔の麻痺を感じた場合も、原因が一過性の麻酔によるものか、そうでないのかを判断することが大切です。

顔の筋肉や神経は、私たちが思っている以上に繊細です。自分の顔に異変を感じたときは、決して放置せず、早めの行動を心がけましょう。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら