虫歯が進行して神経に近づくと、歯科医師から「神経を残す処置をしてみましょう」と言われることがあります。その中でも、「生活歯髄切断(せいかつしずいせつだん)」という方法が行われる場合があります。

これは歯の神経(歯髄)の全部を抜くのではなく、一部だけを取り除いて、残りを保存する治療です。

患者さんにとっては「神経を全部取らなくて済むならありがたい」と思う反面、実はこの治療法、決して成功率が高いとは言えないというのが現実です。

本記事では、この「生活歯髄切断」がどのような治療で、なぜ成功率があまり高くないのかについて、わかりやすくご説明します。

そもそも「生活歯髄切断」ってどんな治療?

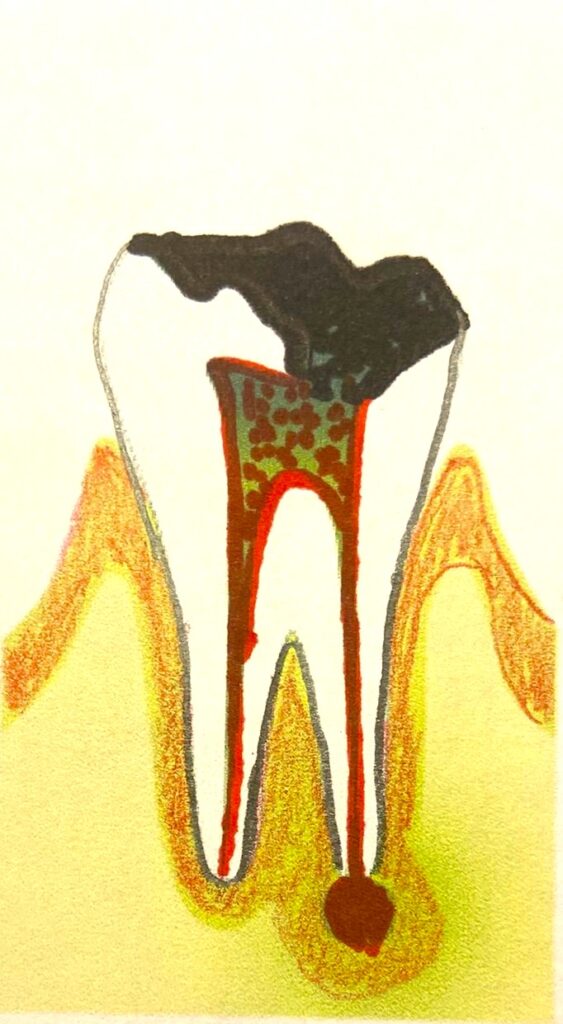

歯の中には、歯髄(しずい)と呼ばれる神経と血管の組織が通っています。虫歯が深くなってこの歯髄に近づくと、炎症(歯髄炎)を起こし、ズキズキと強い痛みを感じることがあります。

このとき、通常であれば**「抜髄(ばつずい)」=歯髄をすべて除去する治療**が選ばれることが多いですが、それに代わる方法として考えられるのが「生活歯髄切断」です。

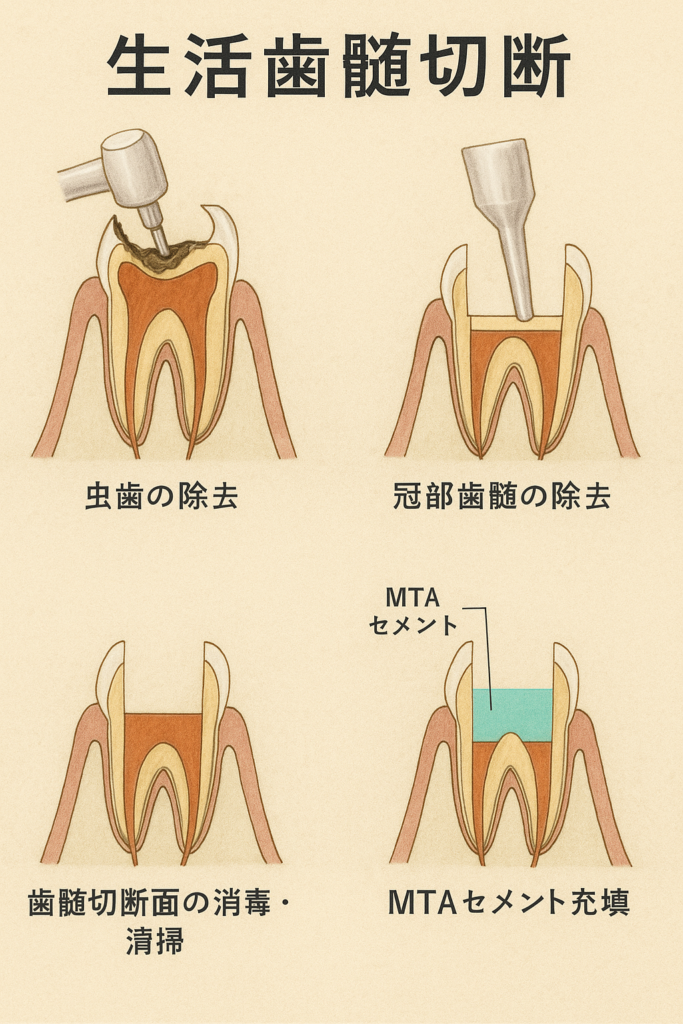

▼ 生活歯髄切断の流れ

- 虫歯を削って露出した上部の神経だけを切除

- 根の中の神経(根管内歯髄)は温存

- 特殊な薬剤(MTAセメントなど)で保護

- 被せ物などで歯を修復

つまり、「一部の神経だけを取り除いて、残りはそのまま使いましょう」という神経保存療法なのです。

メリットは「神経を残せる」こと

生活歯髄切断の最大のメリットは、歯の神経を温存できる点です。

- 歯の強度が保たれる

- 痛みがないまま自分の歯として機能し続けられる

- 根管治療に比べて治療期間が短いことがある

- 子どもの乳歯や未完成永久歯では特に有効性がある

特に、まだ成長途中の歯(未完成歯)や若年者の場合、神経を残すことで根の発育を促せるという大きな利点があります。

でも、成功率は高くないのが現実

一方で、この治療法の成功率には注意が必要です。

実際の臨床現場では、生活歯髄切断がうまくいかず、結局あとで抜髄や根管治療に移行せざるを得なくなるケースが少なくありません。

▼ なぜ成功率が低くなってしまうのか?

- 炎症の見極めが難しい

- 神経のどこまでが炎症を起こしていて、どこから先が健全かは、実は目では見えません。

- 少しでも残った神経に炎症が及んでいれば、治療後に痛みや再発が起こります。

- 細菌の除去が不完全になりやすい

- 神経の中に入った細菌を完全に取り除くのは非常に困難。

- 特に成人の歯では細菌感染が深部にまで及んでいることが多いです。

- 使用する材料や術式による差

- 最近ではMTA(ミネラルトリオキシドアグリゲート)など成功率の高い材料もありますが、保険診療では使用できない場合も。

- 歯科医師の経験や材料の質にも左右されやすいです。

実際の成功率はどれくらい?

さまざまな研究によると、乳歯や若年者の未完成歯に対する生活歯髄切断の成功率は80~90%前後と高めです。

しかし、成人の永久歯(特に大臼歯)に対する成功率は50~70%程度とも言われており、かなり個体差があることが分かっています。

つまり、神経を温存する価値はあるけれど、確実性には乏しいというのが現状なのです。

歯科医が慎重になる理由

だからこそ、多くの歯科医師は「生活歯髄切断をしてみるか、最初から抜髄に進むか」を慎重に判断します。

特に、次のような場合には生活歯髄切断は避けられることが多いです:

- 患者さんが強い痛みを訴えている(=急性の歯髄炎)

- 深い虫歯で感染が歯髄全体に及んでいる可能性が高い

- 高齢者や全身疾患を抱えていてリスクが高い場合

一方で、まだ痛みが出ていない段階で偶発的に神経が露出した場合などには、生活歯髄切断が検討されることもあります。

治療後の注意点

生活歯髄切断を行ったあとも、次のような症状には注意が必要です:

- 数日たっても強い痛みがある

- 噛むと痛い、浮いた感じが続く

- 冷たいもの・熱いものでしみる

これらは神経に炎症が残っているサインかもしれません。その場合は、すぐに歯科を再受診してください。早めに抜髄などの再処置をすれば、多くの場合は歯を守ることができます。

まとめ:「神経を残す」ことの難しさ

生活歯髄切断は、「できれば神経を残したい」「自然な歯の機能を保ちたい」という希望に応える治療法です。

ですが、成功率は決して高くなく、再治療になることも多いため、歯科医師としても慎重な判断が求められる治療法のひとつです。

患者さんとしては…

- 神経を残す治療には成功と失敗のリスク両方があることを理解する

- 痛みが出ている場合は、無理に神経を残そうとしない方がよい場合もある

- 不安がある場合は、歯科医師とよく相談しながら治療方針を決める

「生活歯髄切断」は、万能ではありませんが、適切な症例に用いれば効果的な治療にもなります。神経を残すか、抜くかで迷ったときには、ぜひ遠慮せずに納得のいくまで質問してみてくださいね。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら