掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)は、手のひら(掌)や足の裏(蹠)に無菌性の膿疱が繰り返し出現する慢性炎症性疾患です。この疾患は見た目のインパクトが強く、日常生活に大きな影響を及ぼすため、多くの患者が原因や治療法を求めて医療機関を受診します。かつてはこの掌蹠膿疱症と歯科治療、特に金属アレルギーや歯性感染症との関係が強調されてきましたが、近年ではその見解に変化が見られています。

昔の見解:歯科金属と歯性感染が主原因?

1990年代から2000年代にかけて、日本の皮膚科領域では「掌蹠膿疱症は歯科金属アレルギーや歯性感染が原因である」とする説が広く支持されていました。これは、多くの症例で歯科治療を受けたり、歯根の炎症がある患者で掌蹠膿疱症が発症、または悪化していたという観察結果に基づくものでした。

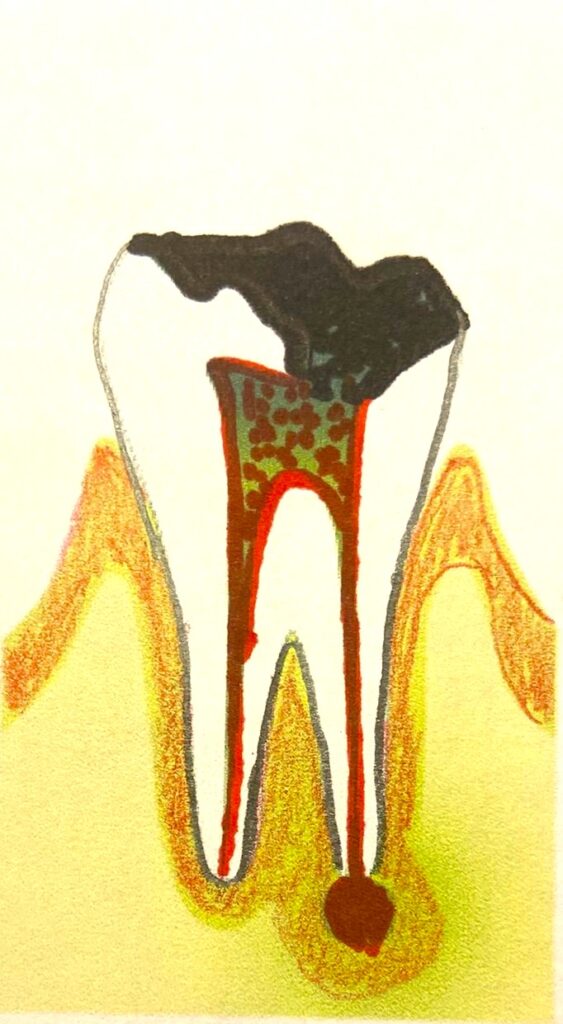

例えば、歯の根尖病巣(こんせんびょうそう)や歯周病、扁桃炎、慢性副鼻腔炎などの「病巣感染」が背景にあると考えられ、これらの原因を取り除くことで皮膚症状が改善したという報告も多数ありました。実際に、歯を抜いたり、金属を除去したりすることで症状が軽快したという患者も存在しました。

さらに、掌蹠膿疱症に合併する「掌蹠膿疱症性骨関節炎(PPP関連関節炎)」の存在も、全身的な免疫異常との関連を示唆していました。こうした背景から、「病巣感染除去療法」はある時期、掌蹠膿疱症治療の一つのスタンダードとされていたのです。

最近の見解:多因子性疾患としての理解へ

しかし、近年ではこの見解に対して批判的な視点も増えてきました。というのも、全ての掌蹠膿疱症患者に歯科的問題があるわけではなく、また金属を除去しても症状が改善しない例も多く報告されるようになってきたからです。

最新の研究では、掌蹠膿疱症は「多因子性自己炎症疾患」として再定義されつつあります。つまり、遺伝的要因、免疫異常、生活習慣(喫煙など)、細菌叢(腸内や皮膚のマイクロバイオーム)、そして環境因子が複雑に絡み合って発症するという考え方です。

一部の研究では、特定の自己炎症性遺伝子(IL36RNなど)との関連性が示唆され、また最近のバイオ医薬品(抗IL-17、抗IL-23など)の有効性が報告されることで、「単なる局所感染が原因」という古い仮説だけでは説明しきれないと考えられるようになっています。

歯科治療は「原因」ではなく「引き金」か?

それでは、歯科治療や金属アレルギーは掌蹠膿疱症と全く関係がないのでしょうか? 実際にはそうとは言い切れません。近年の考え方では、歯科的な問題(感染や金属)が「原因の一つ」または「病態を悪化させる引き金」として働く可能性があるとされています。

つまり、歯科的感染巣が存在する場合、それを取り除くことは意味があるかもしれませんが、それだけで全ての患者が改善するわけではない、というより冷静でバランスの取れた視点が求められているのです。

さらに、掌蹠膿疱症と診断された患者に対して、いきなり歯の抜歯や金属除去を勧めることはリスクも伴います。現代のガイドラインでは、まずは全身的な評価と治療(外用薬、内服、バイオ製剤)を行い、それでも改善が見られず、かつ明らかな歯科的病巣がある場合に限って、慎重に対応することが推奨されています。

まとめ:今後の治療方針と患者へのアドバイス

掌蹠膿疱症と歯科治療の関係は、かつて「直接的な因果関係」があると信じられてきましたが、近年では「複雑な要因の一つ」として再評価されています。歯科的な病巣や金属が悪化因子になることはあるものの、それが全ての原因ではない、という認識が広がっているのです。

したがって、掌蹠膿疱症と診断された場合には以下のようなアプローチが望ましいでしょう:

- 皮膚科専門医の診察を受けること

→適切な診断と、全身的な治療の選択肢を提供してくれます。 - 歯科医との連携も視野に入れる

→明らかな歯性感染や金属アレルギーが疑われる場合、検査や治療が検討されます。 - 自己判断で歯を抜かない、金属を外さない

→リスクがあり、効果が保証されない治療は慎重に。 - 生活習慣の見直し(特に禁煙)

→喫煙は掌蹠膿疱症の悪化因子として知られています。 - 新しい治療法にも目を向ける

→バイオ医薬品や免疫調整薬など、現代医学の進歩は著しいです。

掌蹠膿疱症は慢性疾患であり、完治が難しいこともありますが、的確な情報と多角的な治療で、症状のコントロールは十分に可能です。誤った情報に振り回されず、信頼できる医師と共に、長期的な視点で治療を進めていくことが重要です。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら