「この歯はまだ使えると思っていたのに……」「抜かずに何とか残せませんか?」

歯科の現場でよく聞かれる患者さんの言葉です。特に奥歯のような噛む力を担う大事な歯を失う可能性があるとなると、多くの人が抵抗を感じます。できれば歯を抜かずに温存したい――その気持ちは非常によくわかります。

しかし、歯周病によってグラグラになった歯を無理に残しておくことで、かえって将来的なインプラント治療が難しくなったり、さらに深刻なトラブルを招くことがあるのです。

今回は、「歯を抜きたくない」という気持ちが、将来的なインプラント治療の妨げになり得るという問題について解説します。

歯周病とはどんな病気か?

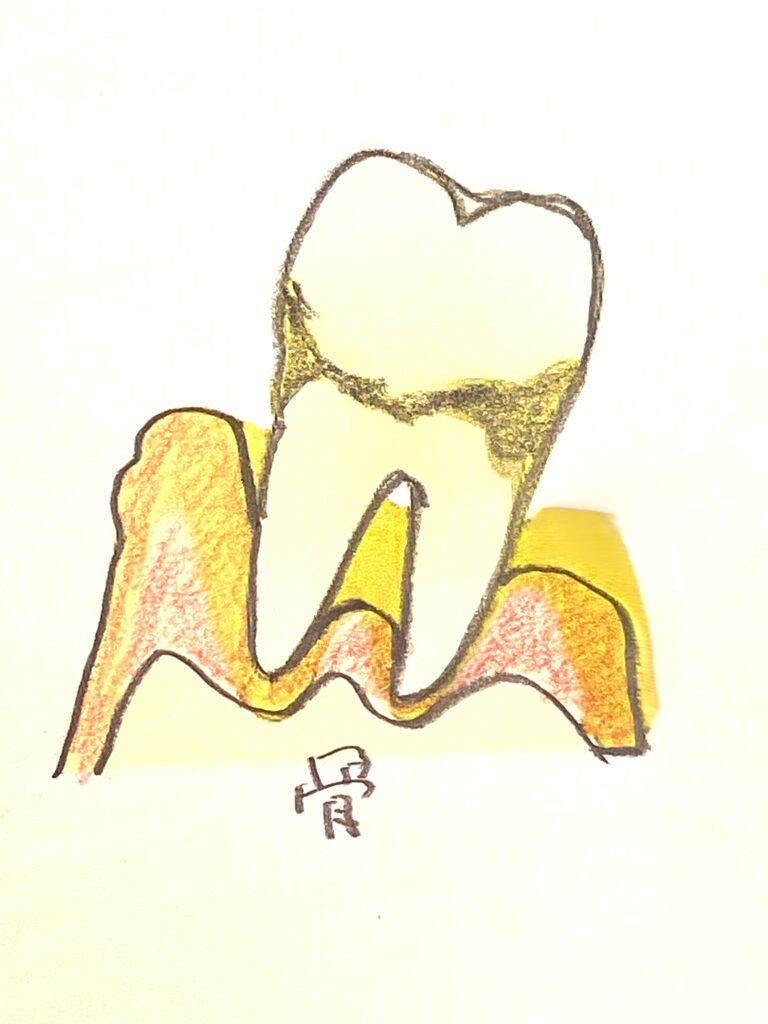

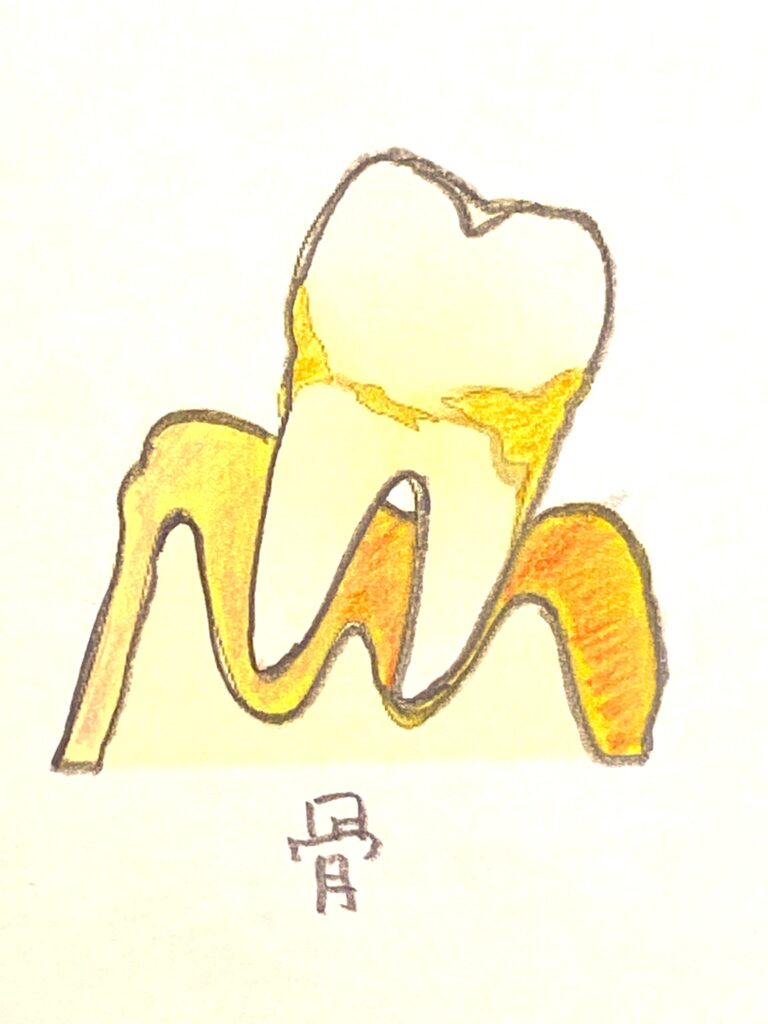

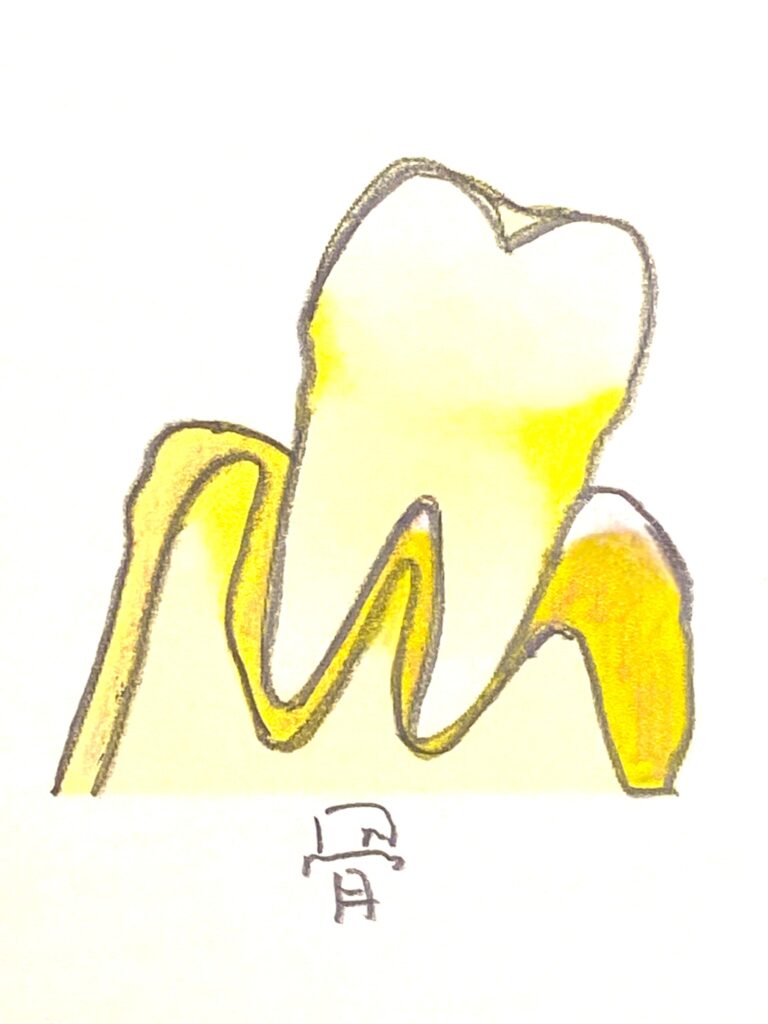

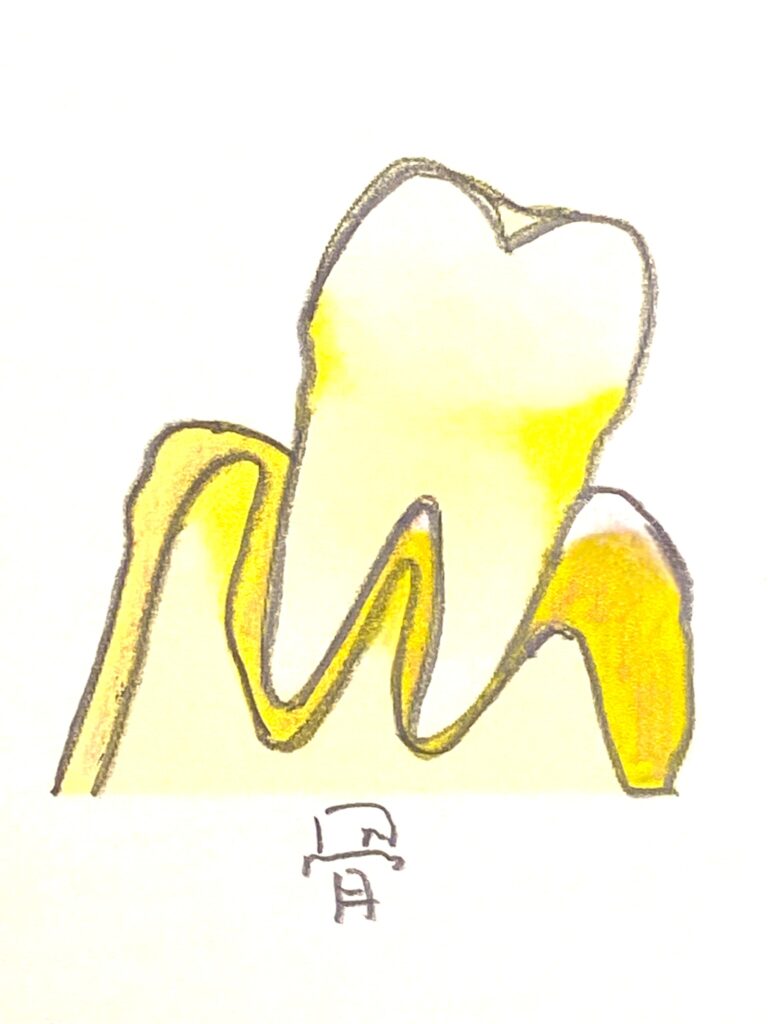

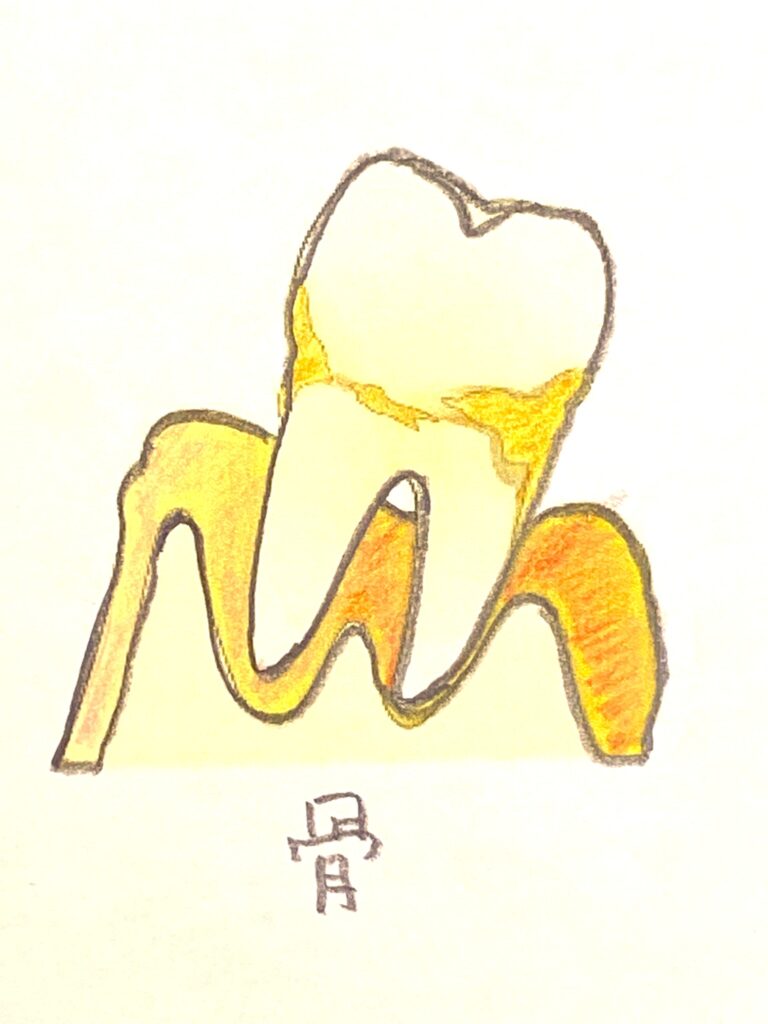

まず、歯周病とは歯の周囲組織、特に歯槽骨(歯を支える骨)が炎症によって破壊される慢性疾患です。初期のうちは痛みもなく、気づかないうちに進行するため、「沈黙の病」とも呼ばれます。

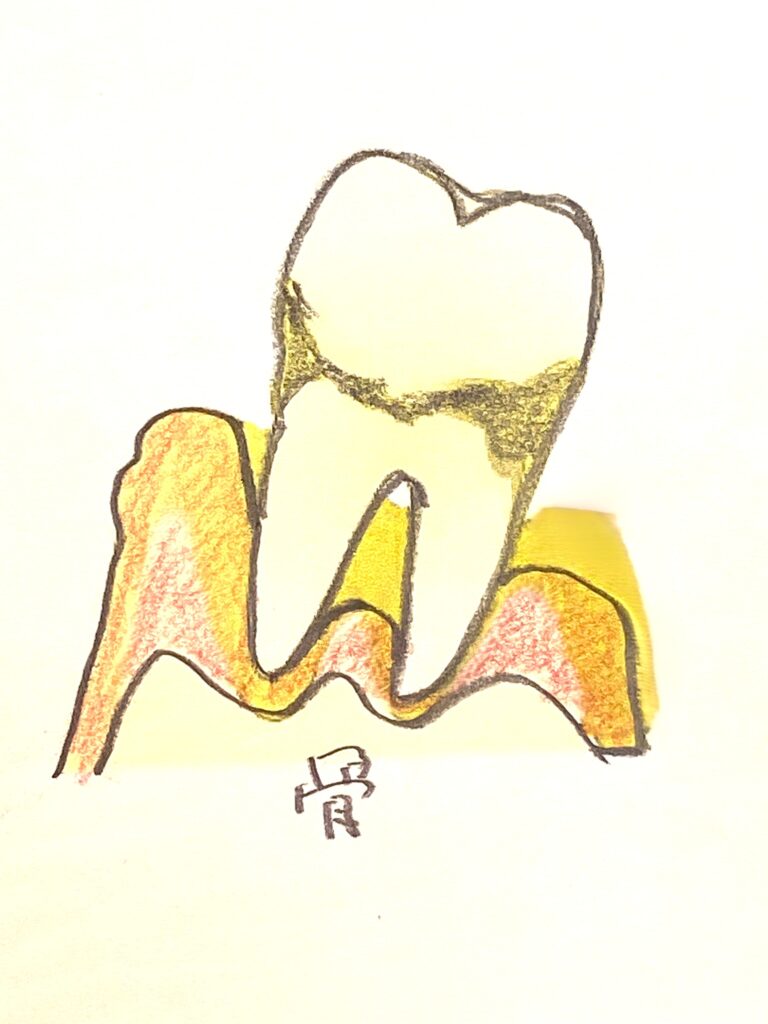

歯周病が進行すると、歯を支える骨が徐々に溶けていき、最終的には歯がグラグラになって自然に抜け落ちることもあります。問題は、単に歯を失うというだけでなく、「骨が失われる」という点にあります。なぜなら、インプラント治療ではこの骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込むからです。

ケース紹介:60代女性、奥歯の保存を希望

ある60代女性のケースをご紹介しましょう。彼女は右下の奥歯がぐらつき始めたことで来院されました。診断の結果、歯周病の進行が原因で、すでに歯槽骨の約70%が吸収されている状態でした。

「この歯は残せませんか?」と相談されましたが、保存しても噛む力に耐えられず、周囲の骨の吸収が進行するリスクが高いと説明しました。しかし、抜歯には強い抵抗感を示され、しばらくは歯周病の管理をしながら様子を見ることに。

ところが半年後、痛みと腫れが悪化。再度レントゲンを撮影すると、骨の吸収がさらに進み、隣の健康な歯にまで炎症が波及していました。そして、将来的に計画していたインプラント治療も、骨の量が足りず、骨移植をしないと不可能な状態に。

患者さんはこう話されました。「もっと早く抜いていれば、こんなことにならなかったのですね……」

抜歯のタイミングがインプラントの成否を左右する

インプラント治療の成功には「骨の量」と「歯周病のコントロール」が不可欠です。歯周病で骨が吸収されてしまうと、インプラントを支える土台が失われてしまうため、治療のハードルが一気に上がります。

また、歯周病菌はインプラント周囲炎(インプラント周囲の炎症)のリスクにも直結します。歯周病の原因となる細菌が口腔内に残っていると、せっかく埋め込んだインプラントが数年でダメになることもあります。

つまり、「今ある歯を抜きたくない」という選択が、将来的にインプラントができない、あるいは成功しないという結果につながる可能性があるのです。

抜歯=失敗ではない。未来への一手

抜歯を「敗北」と捉える方も多いですが、それは誤解です。歯科医師が「抜きましょう」と言うとき、それは患者さんの未来の健康と機能を考えての判断です。

例えば、グラグラの歯を早めに抜歯して、骨の吸収が進まないうちに骨造成(GBR)を行えば、インプラントの選択肢は十分に残されます。場合によっては、抜歯と同時に骨移植やインプラント埋入を行うことも可能です。

重要なのは、「いま抜歯することが、未来の選択肢を守ることにつながる」という視点を持つことです。

自分の歯を守る最大の武器は「正しい判断」

私たちは誰しも、自分の歯をできるだけ長く使いたいと願っています。しかし、歯を無理に残すことが、結果として他の歯や骨、治療の選択肢を奪ってしまうこともあるのです。

歯周病の進行が著しい歯は、治療しても機能回復が望めないことが多く、むしろ周囲に悪影響を与える「病巣」と化します。そこから一歩踏み出し、必要な時には「戦略的抜歯」を選択することが、将来的な健康と機能の維持につながります。

まとめ:後悔しないために、今できること

- 歯周病は歯だけでなく、インプラントの土台である骨をも蝕みます。

- 「抜きたくない」という気持ちが、インプラント治療の障害になることも。

- 歯科医師の「抜歯」判断は、未来の治療を守るための提案です。

- 早めの判断で、骨を守り、インプラントの選択肢を広げましょう。

歯を残すことは大切ですが、それ以上に大切なのは「何をどう残すか」です。歯科医師としっかり話し合い、納得できる選択をしてください。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら