てんかんは日本国内で約100万人が罹患しているとされる神経疾患で、突然のけいれんや意識障害などを引き起こす慢性的な病気です。てんかん発作は予測が難しく、外見からは分かりづらいため、医療の現場でも慎重な対応が求められます。

歯科治療においても、てんかんを持つ患者さんに対しては特別な配慮が必要とされる場面が多くあります。てんかんの程度や発作の頻度によっては、通常の歯科治療が行えない、あるいは延期・変更されることもあります。

今回は、「てんかんの程度によっては通常の歯科治療がはばかられる場合がある」というテーマで、医療的な背景と実際の対応策について詳しく解説します。

なぜてんかんが歯科治療に影響を与えるのか?

歯科治療は、緊張や痛み、ストレスを伴いやすい行為です。てんかんを持つ患者にとって、これらの刺激が発作の誘因となる可能性があるため、注意深い計画が必要になります。

主なリスク要因

1. 発作の誘発リスク

緊張、不安、睡眠不足、低血糖、疼痛刺激などがてんかん発作の誘因になることがあります。歯科治療中にこれらの条件が揃ってしまうと、椅子に座った状態で発作を起こし、誤嚥や外傷のリスクが高まります。

2. 薬物との相互作用

てんかんの治療薬(抗てんかん薬)を長期間服用している患者では、歯科用薬剤との相互作用が問題になることがあります。特に、抗菌薬や鎮痛薬、局所麻酔薬の一部は、抗てんかん薬の代謝に影響を与えたり、発作閾値を下げたりする可能性があります。

3. てんかん薬の副作用による歯科的問題

一部の抗てんかん薬(例:フェニトイン)は歯肉増殖を引き起こすことがあり、口腔内の清掃が困難になることで歯周病が悪化しやすくなります。これがさらなる治療の必要性を生むと同時に、処置の難易度も上がります。

てんかんの「程度」と治療方針

てんかんを持っているすべての患者さんが歯科治療を制限されるわけではありません。発作の頻度、型(全般発作・部分発作・脱力発作など)、服薬のコントロール状態によって、治療のリスクは大きく異なります。

コントロール良好な患者(発作なし、服薬安定)

- 通常の歯科治療が可能

- ストレス軽減の工夫があれば、安全に処置できる

発作が時折ある・直近6か月以内に発作があった場合

- 発作の誘因となる治療(長時間・侵襲性の高い治療)は避ける

- 発作対処法の確認、医師との連携が必要

発作頻発・重積発作の既往がある患者

- 外来歯科治療が難しい場合も

- 病院歯科(入院対応可)での処置や麻酔科管理下での治療が必要になることも

実際の事例:発作の既往により治療計画が変更されたケース

50代男性、てんかん歴20年、バルプロ酸服用中。右下の親知らずの抜歯のため来院。問診により、直近3か月で1度軽度の発作があったことが判明。普段の通院先の脳神経内科医からは「局所麻酔なら問題ない」とのコメントを受けていたが、歯科医師は万が一の発作に備えて、午後の空き時間で処置を予約し、スタッフ増員の上で対応。

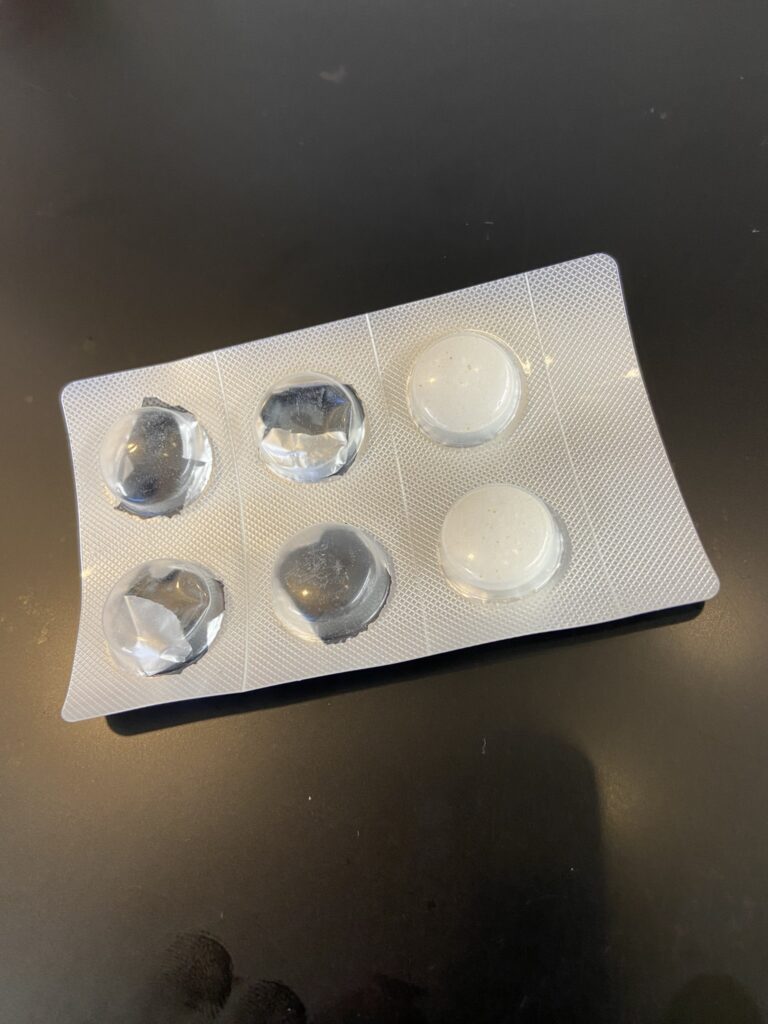

治療前にはストレス軽減のため軽度の抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)を処方し、万全の状態で抜歯を実施。発作も起こらず、経過は良好でした。

歯科医院での対策

てんかん患者の治療にあたって、歯科医院が行うべき準備・対策は次のようなものです。

- 発作の既往歴・薬物治療の確認:初診時に詳細な問診票を活用

- 主治医との連携:特に発作が最近あった場合は、治療可否の確認が不可欠

- 緊急対応の準備:発作時の体位変換、酸素投与、救急搬送のマニュアル整備

- 治療時間・環境の工夫:午前中の予約、短時間治療、リラックスできる雰囲気作り

患者自身ができること

てんかんを持つ方でも、歯科治療を安全に受けるためには以下のような点に注意することが大切です。

- 発作歴・服薬状況を正確に申告する

- 治療前は十分な睡眠をとり、空腹で来院しない

- てんかん手帳や服薬記録を持参する

- 発作兆候(前兆)がある場合は無理に治療を受けない

まとめ

てんかんのある患者さんにとって、歯科治療は特別な注意と配慮を必要とする医療行為です。特に、発作の頻度や服薬状況によっては、治療そのものが延期されたり、専門的な設備を持つ病院での処置が求められる場合があります。

しかし、てんかんがあるからといって歯科治療を避けるべきではありません。むしろ、発作を誘発しないようコントロールしながら、口腔内の健康を維持することが全身状態の安定にもつながります。

安心して治療を受けるためには、患者と医療側の「情報共有」と「信頼関係」が何よりも大切です。「てんかんがあります」と正直に伝えることが、安全な歯科医療の第一歩となります。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら