歯科治療が進化する中で、**歯科用CT(コンピュータ断層撮影)**は、非常に重要な役割を果たしています。インプラント、根管治療、親知らずの抜歯、顎関節症など、さまざまな場面で精密な診断を可能にするこの技術は、患者にも歯科医師にも大きなメリットがあります。

しかし、その一方で、「CTを撮影することに不安がある」「本当に必要なの?」と疑問を感じる方も少なくありません。この記事では、歯科用CTのデメリットに焦点を当て、慎重に検討すべきポイントを解説していきます。

1. 放射線被ばくのリスク

■ 一般的なレントゲンよりも被ばく量が多い

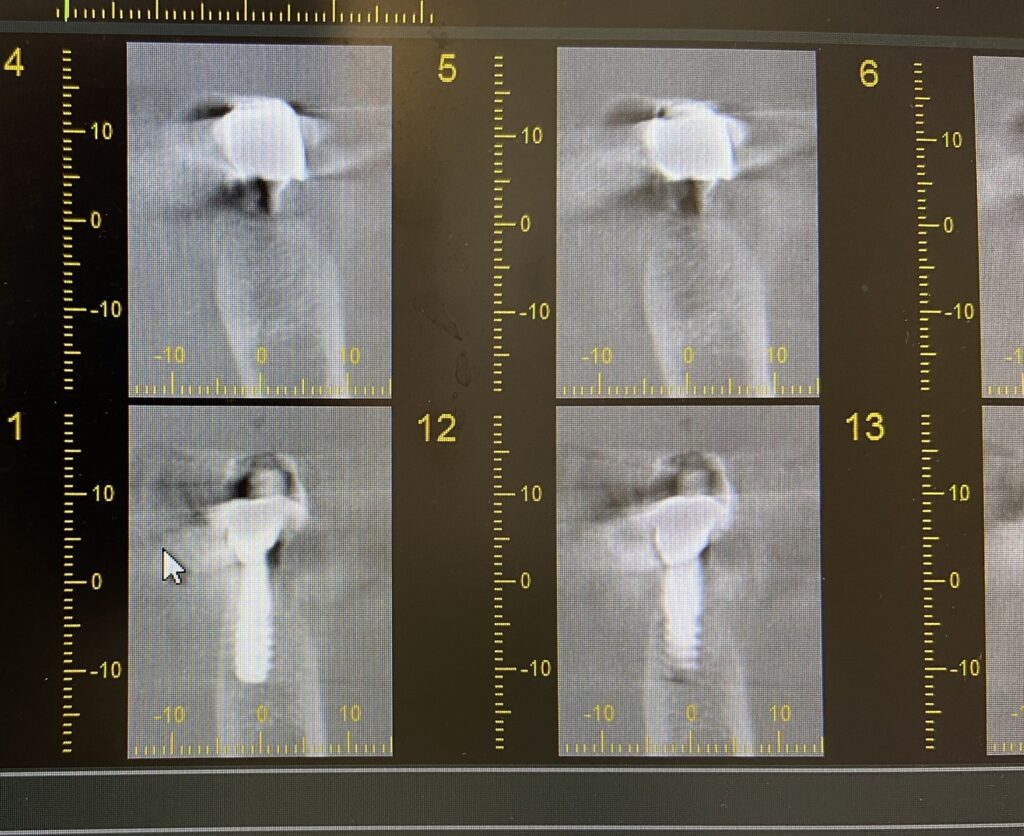

歯科用CTは、従来のパノラマレントゲン(パノラマX線写真)よりも多くの放射線を使用します。これはCTが三次元的な画像を得るため、複数方向からX線を照射する必要があるためです。

具体的な被ばく量はCT装置の種類や設定によって異なりますが、パノラマレントゲンの約5〜10倍程度になることもあります。もちろん、医療機器としては安全基準をクリアしており、1回の撮影で健康被害が出るような量ではありません。しかし、妊娠中の方や小児、高齢者など、被ばくに配慮が必要な人にとっては慎重な判断が求められます。

2. 費用が高い

■ 自費診療になるケースも

歯科用CTの撮影には高額な機器が使用されているため、1回あたりの費用も高めです。多くのケースで数千円〜1万円程度かかることがあります。

また、CT撮影が健康保険の適用外となることもあり、インプラントや審美歯科など自費診療の一部として扱われると、費用がさらに高くなります。撮影前には、費用の内訳や保険適用の可否をしっかり確認しておくことが大切です。

3. 撮影には専門の設備と技術が必要

■ すべての歯科医院で利用できるわけではない

歯科用CTは高度な技術が必要で、専用の撮影室やCT機器、操作できる技術者が必要です。そのため、すべての歯科医院でCT撮影ができるわけではありません。

小規模なクリニックではCT設備がなく、他の施設に紹介されて撮影を行うケースもあります。この場合、通院の手間が増えるだけでなく、別施設での撮影による費用の変動や、情報のやりとりに時間がかかることもあります。

4. 必要のない撮影リスク

■ 過剰診断・過剰検査の可能性

精密な診断が可能な一方で、すべての症例にCTが必要というわけではありません。簡単な虫歯や一般的な歯周病の診断においては、パノラマレントゲンやデンタルX線で十分な場合が多くあります。

しかし、最近ではCT機器を導入する歯科医院が増えてきたため、「念のため撮っておきましょう」と安易に勧められることもあるかもしれません。患者としては、本当に必要な検査かどうかを医師とよく相談し、自分で判断することも大切です。

5. プライバシーとデータの扱い

■ 医療データの管理にも注意

CT撮影によって得られる情報は非常に詳細であり、個人の医療情報として重要なデータになります。そのため、歯科医院が適切にデータを保管・管理しているかも、見逃せないポイントです。

特に、デジタルデータは外部との共有やクラウド保存などを通じて漏洩リスクがあるため、信頼できる医院選びも重要になります。

6. 身体的・心理的負担

■ 狭い空間や固定具による不快感

歯科用CTは撮影時間自体は短いですが、頭部を固定して撮影する必要があります。一部の人にとっては、頭を固定されることや機械に囲まれる感覚が不快に感じることもあります。特に閉所恐怖症の方などには心理的な負担となることがあります。

また、小さな子どもや認知症の高齢者などは、撮影時にじっとしているのが難しく、再撮影が必要になることもあるため、事前に相談が必要です。

【まとめ】CTの使用にはメリットも多いが、デメリットも理解を

歯科用CTは、現代の歯科医療において欠かせない診断ツールとなっています。とはいえ、その利用には放射線被ばくや費用面など、いくつかのデメリットがあるのも事実です。

患者としては、メリットだけでなくデメリットもきちんと理解した上で、納得のいく選択をすることが重要です。

歯科医師がCT撮影を勧めてきた場合には、その理由や目的、代替手段がないかなども積極的に質問し、自分の健康を守る意識を持ちましょう。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら