「先生、歯にばい菌がついて歯茎が腫れてきました」「なんだか膿が出てきて、ずっと痛いんです」。このような訴えは、歯科の現場でよく耳にします。実はこの状態、多くの場合「感染根管治療(かんせんこんかんちりょう)」が必要な、歯の内部にまでばい菌が入り込んだ深刻な状態です。

今回は、この感染根管治療とはどんなものなのか、そしてなぜ「治療しても完全には治らないことがある」のか、つまり成功率が100%ではない理由について、患者さんに向けてわかりやすく解説していきます。

■感染根管治療とは?

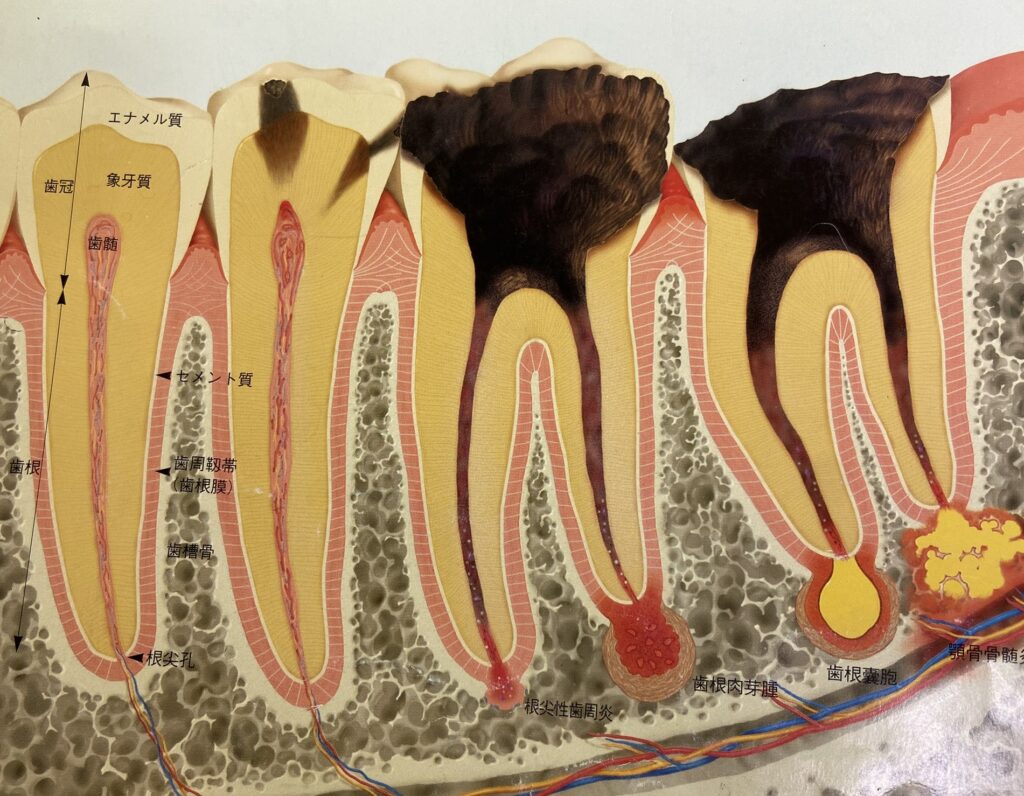

まず、「根管治療(こんかんちりょう)」というのは、歯の根っこの中にある細い管(根管)を掃除して、ばい菌を取り除き、再感染しないように封鎖する治療のことを言います。

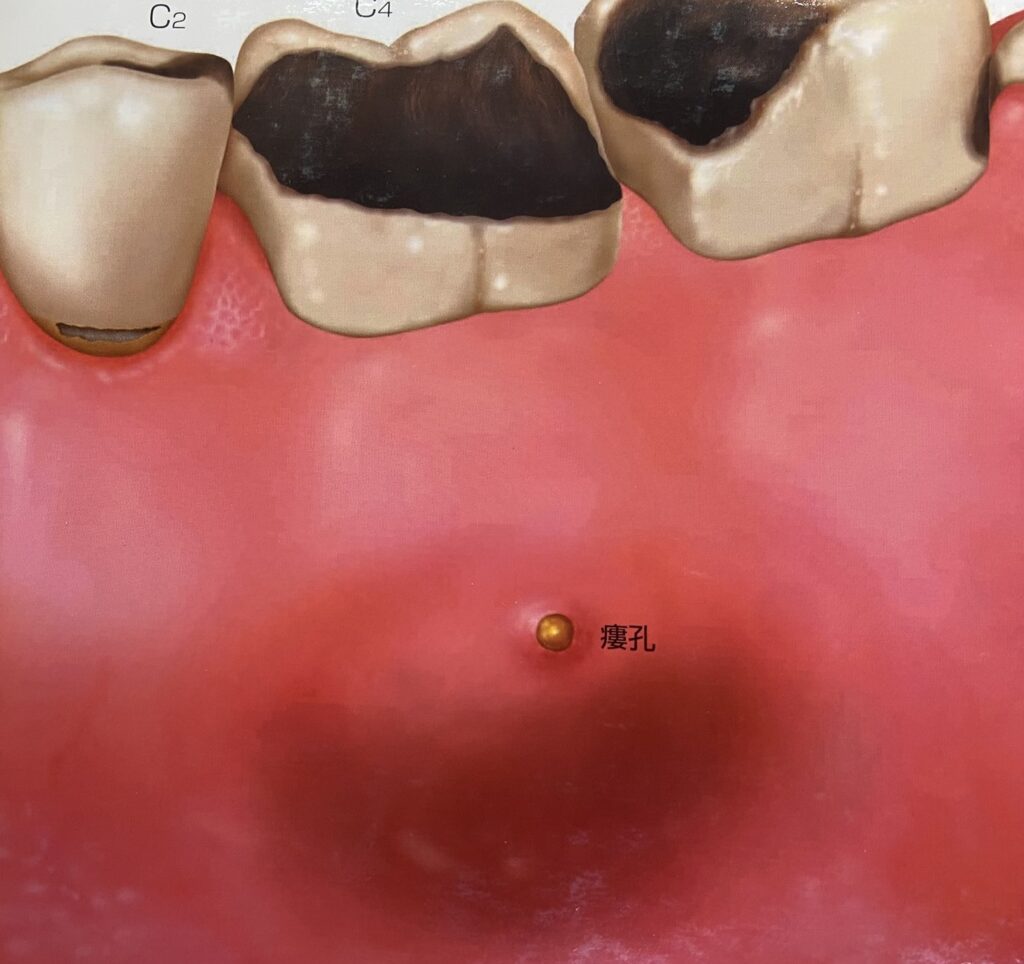

虫歯が深く進行すると、歯の神経(歯髄)までばい菌が到達し、神経が死んでしまいます。放置するとそのばい菌が根の先まで進み、歯の周囲の骨や歯茎に炎症を起こし、腫れや膿が出てくるようになります。これが「歯茎が腫れた」「膿が出る」と感じる原因です。

このような状態で行われるのが「感染根管治療」です。これは再感染を起こした根の治療、つまり過去に神経を取った歯が再び感染してしまった場合の治療になります。

■なぜ感染根管治療の成功率は低いのか?

「しっかり治療したのになぜまた腫れてくるの?」「薬を入れても何度も膿がたまる」と感じる方も少なくありません。実は感染根管治療は非常に難易度が高く、成功率は決して高くありません。

◎成功率はおよそ60〜70%

統計的には、感染根管治療の成功率は60〜70%程度とされています。つまり、3〜4割のケースでは再発するか、もしくは症状が残る可能性があるのです。これは歯科医が腕が悪いということではなく、治療そのものに限界があるのです。

以下に、なぜ成功率が下がるのか、主な理由を解説します。

■感染根管治療が難しい理由

① 根管の形が複雑すぎる

歯の根の中は、まっすぐなストローのような単純な構造ではありません。曲がっていたり、枝分かれしていたり、非常に複雑な形をしています。そのすべてを機械的に掃除するのは困難です。

しかも、感染根管治療の場合、すでに以前の治療で根管内に詰め物がしてあるため、それを除去する必要があり、さらに難易度が上がります。

② 見えない場所の治療

根管治療は「見えない世界の治療」です。口の中の奥にある直径1ミリ未満の根の中を手探りで治療します。顕微鏡を使うケースも増えていますが、それでも限界はあります。

③ バイオフィルムの存在

根管内には「バイオフィルム」と呼ばれる強力な細菌の塊が存在しており、これは非常に除去しにくく、薬も効きにくい構造をしています。表面をきれいにしても、奥に残っていたバイオフィルムが再感染を引き起こすことがあります。

④ 周囲の骨にダメージがある

感染が長期間にわたると、根の周囲の骨が破壊され、膿の袋(嚢胞)ができてしまうこともあります。これがあると、根管の中を掃除しても外の感染源までは取り除けないため、治療しても腫れが引かないことがあります。

■「治療した=治った」ではないという現実

患者さんの多くは「根の治療をすれば元通りになる」と考えがちですが、実はそうではありません。感染根管治療は、すでにダメージを受けた歯を延命するための治療であり、「完全に元通り」にはなりません。

治療後も経過観察が必要であり、場合によっては再治療や外科的処置(歯根端切除、抜歯)が必要になることもあります。

また、患者さんによっては治療している期間中痛みがないと「治った」と勝手に勘違いをして治療を中断してしまう人もいます。

感染根管治療を始めると大概痛みは腫れは収まって行きますが、根管が本当に清潔になっていないと一時的に症状が治まっていても、そのうち再発します。

■では、どうすれば良いのか?

◎早めの治療が大事

根の再感染を防ぐ最大のポイントは「再感染する前に予防的な処置をすること」。小さな虫歯のうちに治療をしておけば、そもそも神経を取る必要がなくなります。

また、被せ物の劣化や歯のヒビなどからもばい菌は侵入します。定期検診やクリーニングを通して、早期に異常を見つけることが大切です。

◎マイクロスコープなどの専門的治療を受ける

どうしても再感染した歯を残したい場合は、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使った精密根管治療を行っている歯科医院を選ぶと成功率が上がる場合もあります。ただし保険適用外となることが多いため、費用もかかります。

◎抜歯・インプラントという選択肢も

何度も再発を繰り返す場合は、「残すこと」が必ずしも最善ではないケースもあります。抜歯してインプラントやブリッジといった他の方法で機能を回復させる方が、長期的には安定することもあるのです。

■まとめ:感染根管治療は“万能”ではない

「治療したのにまた腫れた」「何度も通っているのに治らない」――そのようなとき、患者さんとしては不安になりますよね。しかし、感染根管治療はとても繊細で複雑な治療であり、どうしても限界があります。

治療を通じて分かるのは、「歯を失うことを防ぐには、初期の段階での対応が何よりも大切」ということです。歯科医師としても、できる限りの処置を尽くしますが、万能な治療ではないことを患者さん自身にも理解していただくことが、良い治療の第一歩だと思っています。

◎当院では

当院では、レントゲンや隔壁などを用いた精密根管治療を行っておりますが、治療の限界についても正直にご説明しております。「なんとか残したい」という思いには寄り添いながら、現実的な選択肢をご提案いたします。気になる症状がある方は、どうぞお早めにご相談ください。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら