〜ステインの正体とその除去法、そして注意点まで〜

「最近、鏡を見るたびに自分の歯が黒っぽくなっている気がする…」「歯磨きしているのに色が取れない…」そんな悩みを持つ方は少なくありません。

この“歯の黒ずみ”の正体のひとつが「ステイン」と呼ばれる着色汚れです。

今回は、このステインについて、原因や除去方法、さらに“やりすぎによるリスク”まで、歯科医の視点から詳しく解説します。

ステインって何?

「ステイン(stain)」とは、食べ物や飲み物、タバコの成分などが歯の表面に沈着した外因性の着色汚れのことを指します。

ステインは主にエナメル質表面のペリクル(唾液由来の薄い膜)や微細な傷、凹凸に付着し、時間が経つことで歯の色がくすんだり黒っぽく見えたりします。

ステインがつきやすい原因と生活習慣

日常の中でステインの原因となるものは意外と多く、以下のような習慣が関与しています。

● 飲食物による着色

- コーヒー、紅茶、緑茶、赤ワイン

- カレー、チョコレート、ケチャップ、しょうゆ

- ブルーベリーなどの濃い色素の果物

これらに含まれるタンニンやポリフェノールが、歯の表面に沈着しやすいのです。

● タバコ(喫煙)

タールやニコチンなどの有害物質が歯にこびりつき、黄褐色〜黒色の頑固なステインになります。

● 加齢

年齢とともにエナメル質が摩耗し、内部の象牙質が透けやすくなることで、歯が全体的にくすんで見えるようになります。

● 口腔ケアの不足

磨き残しがあると、バイオフィルム(歯垢)に色素が付着しやすくなり、着色汚れが沈着します。

ステインの除去方法

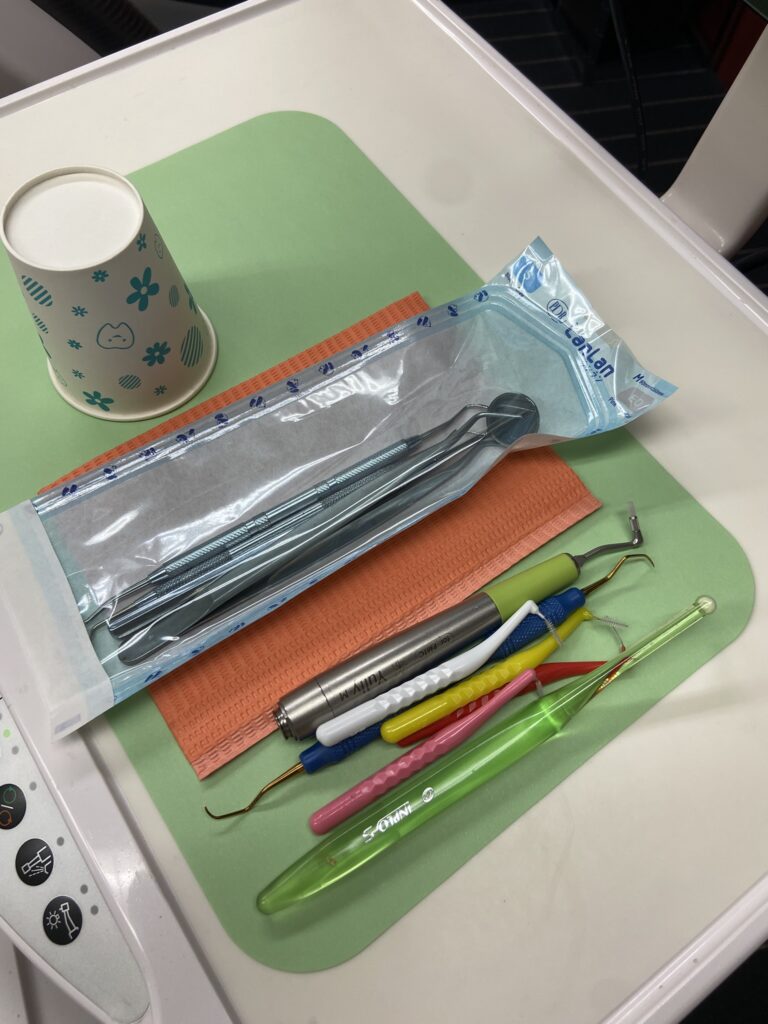

1. 歯科医院でのクリーニング(PMTC)

最も確実かつ安全なのが、歯科医院でのプロフェッショナルクリーニングです。

- 専用の器具やペーストを用いて、ステインを効率よく落とします。

- 歯の表面を滑らかにすることで、再着色を防ぐ効果も期待できます。

- 必要に応じて**エアフロー(細かいパウダーを吹きつけて清掃する機械)**なども併用されます。

2. ホームケアでの対策

- ステイン除去用歯磨き粉:市販されている研磨力の高い歯磨き粉には、軽度のステインを落とす効果があります。

- 電動歯ブラシ:手磨きよりも効率的にプラーク除去ができるため、ステインの付着を予防しやすくなります。

- うがい・水分補給:色の濃い飲食物の後には水でうがいをすることで沈着を防げます。

やりすぎには注意!研磨剤の落とし穴

「着色が気になるから」といって、ステイン除去に特化した歯磨き粉を使いすぎるのは危険です。

● 過度な研磨で歯を傷める

研磨剤入りの歯磨き粉は、エナメル質をわずかに削って汚れを落とす仕組みです。しかしこれを毎日使い続けると、逆にエナメル質が薄くなり、知覚過敏や虫歯のリスクが高まります。

● 傷ついた表面に汚れがつきやすくなる

削られたエナメル質表面は細かい傷ができ、むしろ着色しやすくなるという悪循環を招くこともあります。

● 歯ぐきへの影響も

研磨剤の強い歯磨き粉を乱暴に使うと、歯ぐきにもダメージを与え、**歯肉退縮(歯ぐきが下がる)**の原因となることも。

ステインとその他の「歯の黒ずみ」の違い

すべての「歯の黒ずみ」がステインとは限りません。以下のようなケースでは、ステインではなく治療が必要な状態である可能性があります。

| 症状 | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 歯の一部が黒く、穴がある | 虫歯(う蝕) | 歯科での治療が必要 |

| 詰め物の縁が黒ずんでいる | 金属イオンの溶出、着色 | 詰め物の交換 |

| 神経を取った歯が全体的に黒い | 失活歯による変色 | 被せ物や漂白が検討される |

ステインは表面の汚れであるため、物理的に除去できますが、内部の変色や病変は自己判断できません。

心配な場合は歯科医による診断を受けましょう。

ステイン対策のコツと予防法

日常生活の中でステインを予防・軽減するには以下の点を意識しましょう。

- 色の濃い飲食物の後はうがいまたは水を飲む

- 毎日の歯磨きでしっかりプラークコントロール

- 定期的に歯科医院でのメンテナンス

- タバコを吸う方は禁煙を検討する

- 着色の原因になりやすい食事はストローを使うのも効果的(アイスコーヒーなど)

まとめ:ステイン=汚れ、でも対処は慎重に!

歯の黒ずみの正体が「ステイン」であれば、ある程度自分でもケアできますが、正しい知識と方法が不可欠です。

- ステインは生活習慣の積み重ねで生じるもの

- 除去には歯科医院でのクリーニングが最も効果的

- ホームケアでのやりすぎ・磨きすぎには要注意

- 黒ずみが内部から来ている場合は、虫歯や失活歯の可能性も

“黒ずみ”に気づいたときは、まずは歯科医院に相談して、自分の歯の状態を知ることから始めましょう。

白く健康的な笑顔を保つためには、無理をしない、継続的なケアがなによりも大切です。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら