皆さんは「抜歯が命取りになるかもしれない」と聞いたら、驚かれるかもしれません。しかし、ある特定の条件が揃うと、本当に命にかかわる事態が起こる可能性があるのです。そのキーワードは「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」と「ビスホスホネート製剤(BP製剤)」、そして「顎骨骨髄壊死(がっこつこつずいえし)」です。

今回は、「骨粗鬆症の治療薬を使っている方が抜歯をすると、なぜ危険なのか?」について、医療現場で実際に起きている事例や、患者さんに知っておいてほしいポイントを交えて、詳しくお話しします。

骨粗鬆症とその治療

骨粗鬆症とは、骨の密度が低下して骨がもろくなり、ちょっとした転倒やくしゃみ程度でも骨折してしまう病気です。特に高齢の女性に多く、寝たきりの原因になることもあるため、治療と予防が非常に重要です。

その治療薬の中でも、広く使われているのが「ビスホスホネート製剤(BP製剤)」や「デノスマブ(商品名:プラリア)」といった骨吸収抑制薬です。これらの薬は、骨を壊す細胞の働きを抑えることで骨密度の低下を防ぎます。非常に効果的な薬ですが、副作用として近年注目されているのが「顎骨壊死」です。

顎骨骨髄壊死とは?

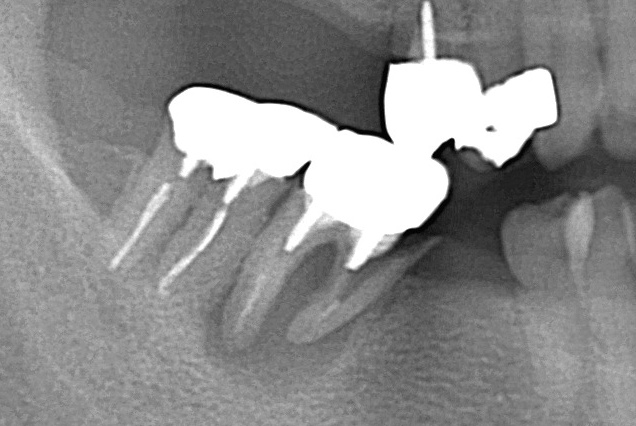

顎骨骨髄壊死(がっこつこつずいえし)は、顎の骨が壊死し、治らなくなってしまう病態です。特徴的なのは、抜歯やインプラント治療などの外科的処置をきっかけに発症するケースが多いことです。

症状としては以下のようなものがあります:

- 抜歯後の傷が治らず、骨が露出したままになる

- 顎の痛みや腫れ、膿が出る

- 顎の骨が壊死して、最悪の場合、広範囲の骨を失う

進行すると日常生活に大きな支障をきたし、抗生物質や手術を要する場合もあります。まれに、全身状態の悪化や感染の波及により、命に関わることさえあります。

なぜ抜歯で顎骨壊死が起きるのか?

ビスホスホネート製剤やデノスマブは、骨の代謝を抑えることで骨密度を保つ薬です。しかし、骨の代謝が抑えられるということは、骨の修復能力も落ちてしまうということです。

通常、抜歯後の顎の骨は自然に治癒していきますが、骨代謝が抑えられていると、感染が起きても免疫が十分に働かず、壊死に進展してしまうことがあるのです。特に、ビスホスホネート製剤は顎の骨に集まりやすく、長期間骨にとどまる性質があるため、リスクが持続します。

実際の症例:知らなかった代償

70代女性のAさんは、骨粗鬆症の治療として5年以上ビスホスホネート製剤を服用していました。ある日、奥歯がぐらついてきたため、かかりつけで抜歯を受けました。抜歯後もなかなか治らず、痛みと腫れが悪化。1か月後には顎の骨が露出し、大学病院で「顎骨壊死」と診断されました。

Aさんは手術と長期の抗菌薬治療を受け、治癒までに1年以上を要しました。「もっと早く薬のことを歯科に伝えていれば」と後悔されていました。

歯科受診時に伝えるべきこと

骨粗鬆症の治療薬を使っていることは、歯科治療において非常に重要な情報です。しかし、多くの患者さんが「整形外科でもらっている薬だから歯とは関係ない」と考えてしまい、伝えないケースがあります。

歯科にかかる際には、以下の情報を必ず伝えましょう:

- 骨粗鬆症の治療を受けていること

- 服用している薬の名前(例:アレンドロン酸、リセドロン酸、プラリアなど)

- 服用期間と最終投与日

歯科医師はその情報をもとに、抜歯のリスクを判断し、必要に応じて内科や整形外科と連携しながら治療計画を立てます。

抜歯が必要なときの対処法

もし抜歯が避けられない場合でも、以下のような方法でリスクを軽減できます:

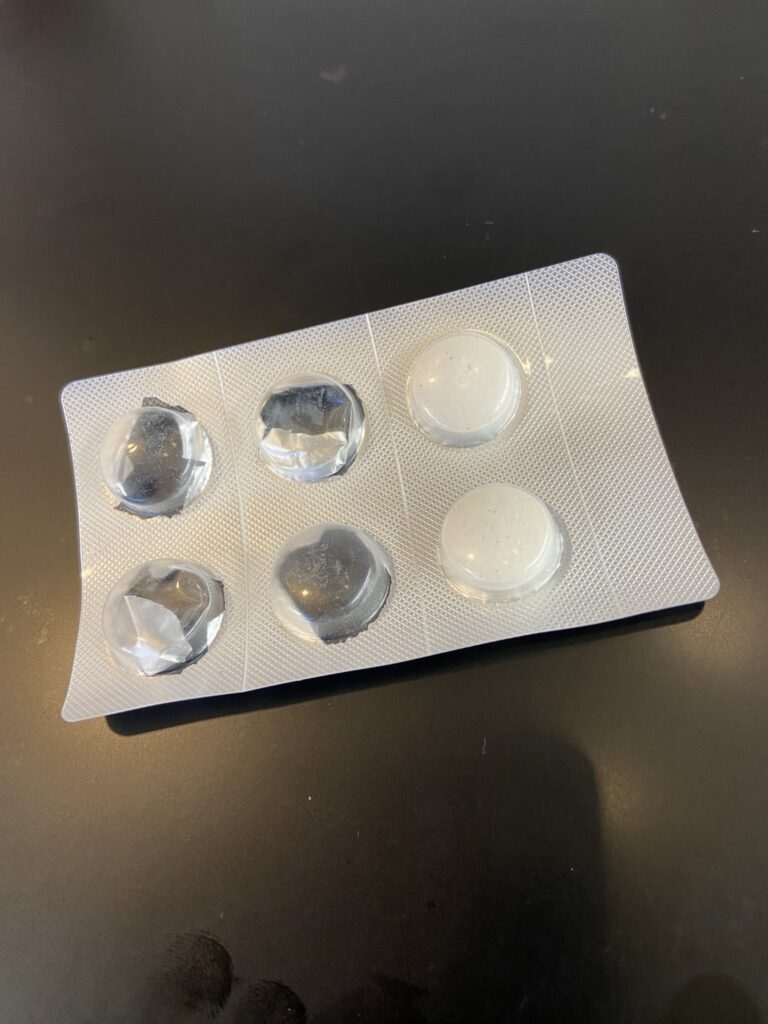

- 休薬(ドラッグホリデー):投与を一時中断することで、骨代謝をある程度回復させる(ただし、デノスマブは中止に注意が必要)

- 抗菌薬の予防投与:感染を予防するために、処置前後に抗生物質を使用

- 感染リスクの低い方法での抜歯:最小限の侵襲で処置を行う

これらは歯科医師と主治医の連携のもと、安全に進めることが可能です。

まとめ:命を守るために「伝える」こと

骨粗鬆症治療薬を服用している方にとって、抜歯は慎重に行うべき処置です。「薬のことは歯科には関係ない」と思い込まず、必ず医療者に伝えてください。

また、歯の健康を保つためには、普段からのケアも大切です。虫歯や歯周病を放置せず、早めに治療し、抜歯にならないようにすることも重要な予防になります。

“抜くと命取り”にならないように――。

あなた自身が、正しい知識と行動で健康を守ることができます。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら