口を開けた時に違和感がある、歯茎から膿が出ている、顎が痛い——そんな症状が続いているとしたら、もしかすると「下顎骨壊死(かがくこつえし)」かもしれません。

この記事では、あまり耳慣れないけれど、重症化すると日常生活に大きな影響を及ぼす「下顎骨壊死」について、できるだけわかりやすく解説します。

そもそも「顎骨壊死」って何?

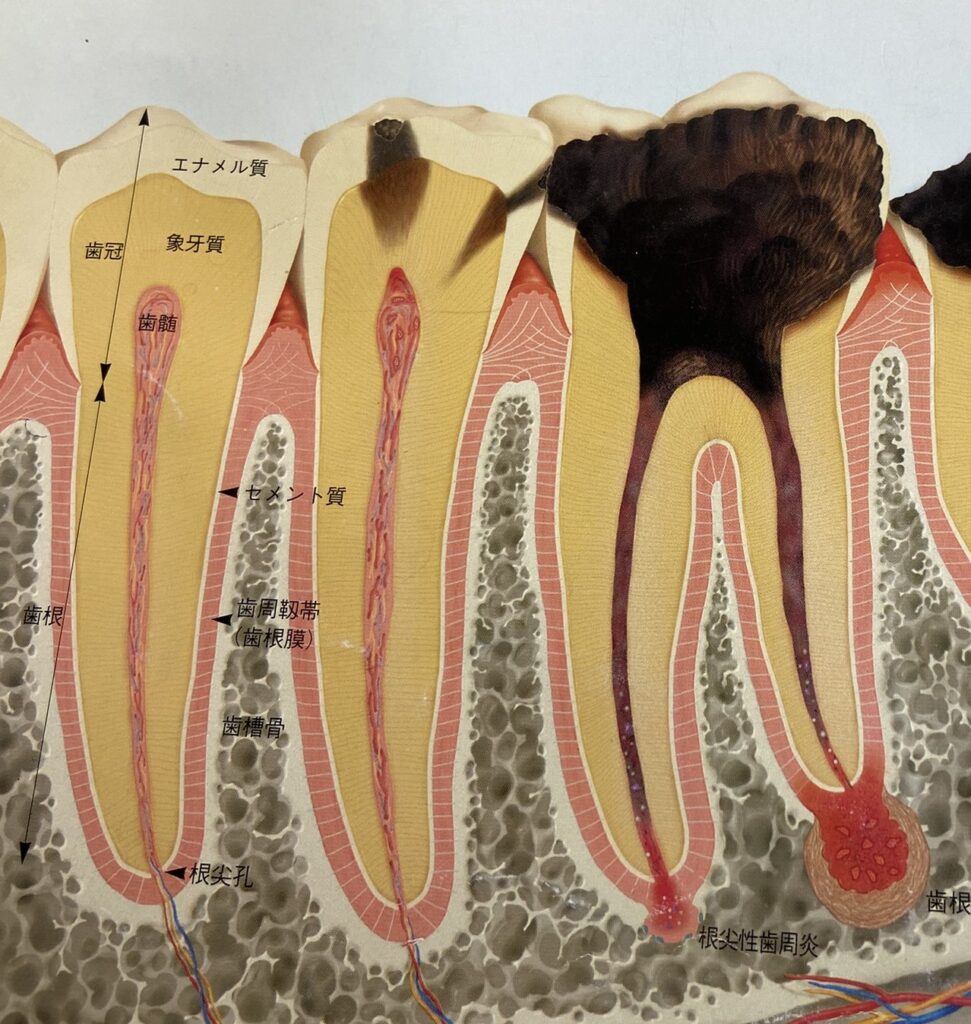

「顎骨壊死」とは、顎の骨、特に下顎骨が部分的または広範囲にわたって壊死(=細胞が死んでしまうこと)してしまう病気です。通常、骨は常に新陳代謝を繰り返しており、古くなった骨が壊され、新しい骨が作られるという「骨リモデリング」が行われています。しかし、何らかの原因によって血流が悪くなり、骨に栄養や酸素が届かなくなると、骨が壊死してしまうのです。

なぜ下顎に起こりやすいのか?

壊死は上顎(じょうがく)にも起こる可能性がありますが、下顎骨の方が壊死を起こしやすいとされています。その理由のひとつに、血流の少なさがあります。下顎骨は上顎に比べて血流がやや乏しいため、ダメージからの回復力が劣り、壊死が進行しやすいのです。

また、下顎には歯の治療やインプラントなどの処置が施されることも多く、そういった外的要因も壊死の引き金になる場合があります。

下顎骨壊死の主な原因

1. 抗骨吸収薬(ビスホスホネート系薬剤など)の使用

顎骨壊死の最も代表的な原因の一つが、「ビスホスホネート系薬剤」や「デノスマブ」といった骨粗鬆症やがんの骨転移に用いられる薬の使用です。これらの薬は骨の代謝を抑える作用があるため、骨の回復力も同時に抑制されてしまいます。

この薬を使用中に歯を抜いたり、インプラントを入れたりすると、骨が壊死するリスクが一気に高まることがわかっています。

2. 放射線治療(特に頭頸部への照射)

がん治療で行われる放射線照射も、顎骨壊死のリスク因子です。これは「放射線性顎骨壊死(ORN:osteoradionecrosis)」と呼ばれ、放射線によって骨の血流が障害され、結果として壊死が生じます。

3. 感染や外傷

虫歯や歯周病、根管治療後の感染が骨にまで及んだ場合や、強い打撲などで骨にダメージを受けた場合にも壊死が起こる可能性があります。

下顎骨壊死の症状

顎骨壊死は初期には自覚症状が少ないこともありますが、進行すると以下のような症状が現れます。

- 歯茎の腫れ・出血

- 口内の痛みや違和感

- 顎の骨が露出して見える

- 口臭の悪化

- 嚥下障害(ものを飲み込むのが難しくなる)

- 顎のしびれや感覚異常

特に「骨が露出している状態が8週間以上治らない」場合は、「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)」と診断されることがあります。

下顎骨壊死の診断方法

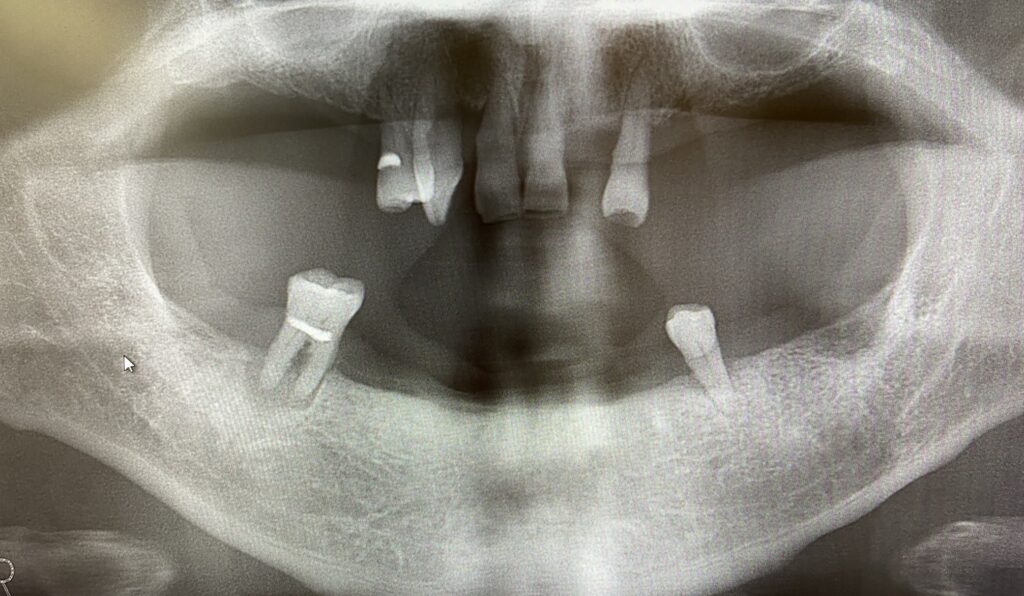

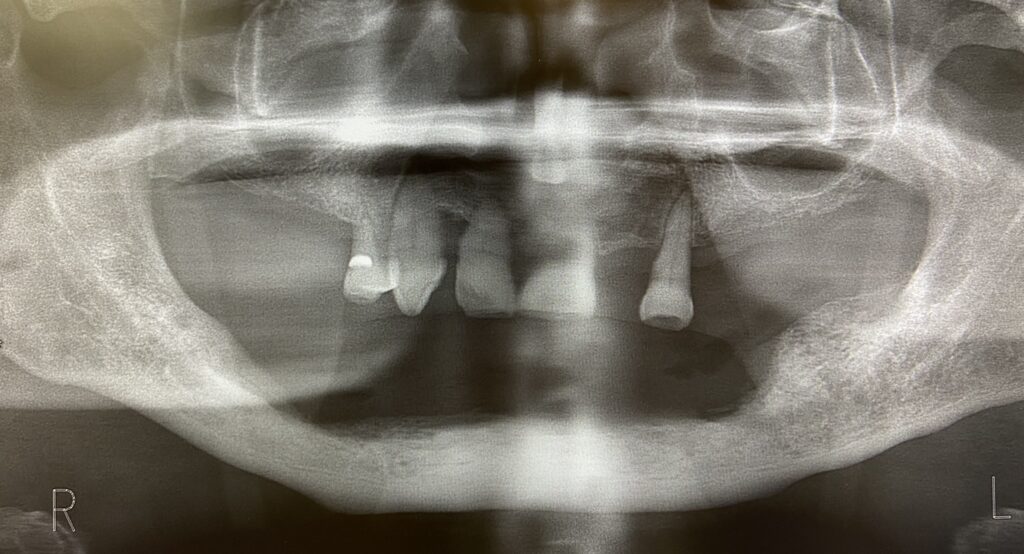

下顎骨壊死が疑われる場合、歯科医院や口腔外科で以下のような検査が行われます。

- 口腔内の視診・触診

- レントゲン撮影(骨の状態を視覚的に確認)

- CTスキャン(より詳細な骨の損傷範囲を把握)

- 病理検査(感染や腫瘍との鑑別)

また、服薬歴(特にビスホスホネートや放射線治療の有無)も非常に重要な手がかりになります。

治療法

下顎骨壊死の治療は、病期や進行度に応じて異なります。

1. 保存的治療

軽症の場合は以下の方法で経過を観察します:

- 抗菌薬の内服

- 口腔内の洗浄(クロルヘキシジンなどのうがい薬)

- 歯科衛生士による口腔管理

- 痛み止めの処方

2. 外科的治療

壊死が進行している場合は、以下のような処置が必要です:

- 壊死した骨の除去(デブリードマン)

- 顎骨の部分切除

- 骨移植や再建手術(重度の場合)

手術後の合併症(感染や再壊死など)もあるため、慎重な経過観察が必要です。

予防するには?

下顎骨壊死は、一度進行すると治療が難しくなることが多いため、予防が何よりも重要です。

- 骨粗鬆症治療薬を使用する前に歯科検診を受けておく

- 抜歯やインプラント治療の予定がある場合は、医師と薬の中止について相談する

- 口腔内を清潔に保ち、虫歯や歯周病を防ぐ

- 定期的な歯科健診を受ける

とくに、高齢者やがん治療を受けている方はリスクが高いため、医科と歯科の連携が欠かせません。

まとめ

下顎骨壊死は、見逃すと重篤な症状につながる可能性のある疾患です。しかし、正しい知識と予防策によって、発症を未然に防ぐことも可能です。歯科治療を受ける前には、自分の服薬歴や病歴をしっかり伝え、医師と相談しながら安全な治療計画を立てましょう。

「ただの歯の痛み」と見過ごさず、少しでも不安がある方は、早めに歯科医院を受診することをおすすめします。

※この記事は医療情報に基づいて執筆していますが、症状がある場合は必ず医師や歯科医師にご相談ください。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら