~なぜ親知らずは問題視されやすいのか、歯科医がわかりやすく解説します~

「歯医者に行ったら、すぐ親知らずを抜く話になった」と驚いたり、不信感を持たれたりする方は少なくありません。確かに、親知らずの相談をされた際、多くの歯科医師が「抜いた方がいいかもしれませんね」と提案する傾向があります。でも、これは決して“抜くことが目的”なのではなく、「将来的なトラブルを予測しての提案」であることをご理解いただきたいのです。

この記事では、なぜ親知らずが抜歯の対象になりやすいのか、立地・治療・お手入れの観点からわかりやすく解説します。

■ 親知らずは「奥の奥」にある特別な歯

親知らずは正式には「第三大臼歯」といい、上下左右の一番奥に生える歯です。通常20歳前後に生えてくることが多く、その頃にはすでに顎のスペースが限られているため、まっすぐ正常に生えてこられないことがよくあります。

この「場所(立地)の悪さ」が、後述するさまざまな問題の元凶になります。

■ 1. 立地の難しさ:スペースがない=真っ直ぐ生えにくい

まず、多くの人にとって顎の大きさが親知らずの生えるスペースを確保できていません。そのため、以下のような“異常な生え方”をすることが多いです:

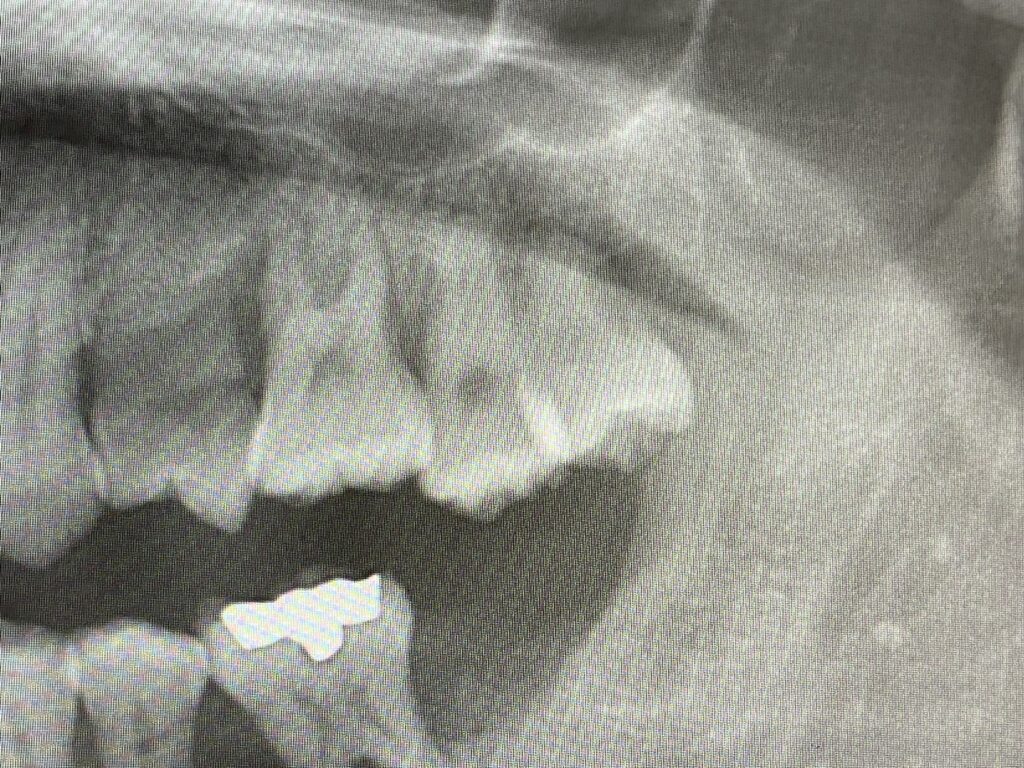

- 横向きに埋まっている(水平埋伏智歯)

- 半分だけ頭を出している(半埋伏智歯)

- 奥の歯に斜めにぶつかっている(近心傾斜)

このような生え方をすると、食べかすや汚れが溜まりやすくなったり、隣の歯を押して痛みや虫歯の原因になったりします。また、まっすぐ見えても根が顎の中で曲がっていたり、神経に近接していたりと、「見えない部分」でリスクをはらんでいることも少なくありません。

■ 2. 治療の難しさ:簡単には治せない場所にある

親知らずがトラブルを起こした場合でも、治療がとても難しいという現実があります。

たとえば、虫歯になってしまった場合:

- 手前の歯ブラシや器具が届きにくく、削ることが困難

- 神経を取る処置(根管治療)も、複雑な根の形や位置のため精度が落ちやすい

- かぶせ物も奥すぎて適合が悪くなりがち

「治せるなら治して残したい」と思うのは当然ですが、親知らずは“治すこと自体が難しい”ケースが多く、むしろ中途半端に手を付けることでトラブルを長引かせてしまうこともあります。そのため、「抜く方が予後が良い」と判断される場面が多いのです。

■ 3. 手入れの難しさ:磨きにくさがリスクを生む

親知らずの周囲は、歯ブラシが届きにくく、非常に磨き残しが出やすい場所です。

特に「半分だけ出ている」親知らずは、歯と歯ぐきの間に汚れが溜まりやすく、以下のような病気を引き起こします:

- 智歯周囲炎(ちししゅういえん):親知らずの周囲が腫れ、激しい痛みや口が開けにくくなることも。

- 隣の歯の虫歯:親知らずのせいで手前の第二大臼歯が虫歯になる。

- 歯周病の温床:歯垢が残って炎症が慢性化。

「今は痛くないから」と放置されがちですが、何年もかけてゆっくり進行し、突然激しい痛みや腫れを起こすこともあります。そしてそのときには、炎症が強すぎてすぐには抜歯できないという事態にも。

■ 抜かなくてよい親知らずもある

誤解のないようにお伝えすると、すべての親知らずが抜歯の対象ではありません。

以下のような場合は、無理に抜く必要はないこともあります:

- まっすぐ正常に生えており、上下の歯でしっかり噛めている

- 歯磨きが届いていて清潔に保てている

- 周囲の歯や組織に悪影響を与えていない

このような条件を満たす親知らずは、予備の歯として将来的に使える可能性もあります(例えばブリッジや移植の材料など)。歯科医師はその点も含めて、抜くべきか、残すべきかを判断しているのです。

■ 抜歯のタイミングも重要です

「抜くにしても、いつ抜けばいいか」はとても大事なポイントです。

理想的なのは、まだ炎症が起きていない“トラブル前”の状態です。痛みがないうちにレントゲンなどで状況を確認し、将来のリスクが高いと判断されれば、早期の抜歯が勧められます。

反対に、すでに腫れていたり、熱が出ていたりする場合は、炎症をまず鎮める必要があります。つまり、「痛くなってからでは遅い」という状況も多いのです。

■ まとめ:「抜くこと」より「守ること」が目的です

親知らずの抜歯は、決して“安易な処置”ではありません。抜くことにはリスクもありますし、患者さんにとっては不安も大きいと思います。

ただ、歯科医師が抜歯を提案する背景には、

- 将来的なトラブルの予防

- 隣の歯や口腔全体の健康維持

- 治療困難による長期的リスクの回避

といった**“守るための判断”**があります。

「なんでもかんでも抜こうとしている」と感じてしまうかもしれませんが、実際には一人ひとりの口腔内を見て、将来のリスクと今の状態を天秤にかけたうえでの判断です。疑問があれば、ぜひ遠慮なく聞いてください。あなたの不安に対して、きちんと根拠を持って説明することも、私たち歯科医師の大切な仕事です。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら