「歯を抜きたくない」——その気持ちはよくわかります。痛みや不安、日常生活への支障、さらには“歯が無くなる”という喪失感。そのため、歯科医から「抜いた方がいい」と勧められても、つい先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

しかし、その“躊躇”が命に関わる事態を招くこともあるのです。特に糖尿病をお持ちの方にとっては、歯の問題が単なる口の中の病気では済まなくなるケースがあります。

本記事では、実際の症例を交えながら、「歯を抜くべきかどうか」という判断がいかに重要か、特に糖尿病との関係性を中心に解説します。

歯を抜きたくない、でも放置は危険

歯を抜かずに済むのであれば、それに越したことはありません。歯は一度失えば元には戻りませんし、咀嚼能力や見た目の問題も生じます。

しかし、問題のある歯、特に**感染を起こしている歯(重度の虫歯や歯周病など)**を放置することで、体全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

中でも糖尿病を抱えている方は、細菌感染に対する免疫力が低下しているため、歯の感染がコントロール不能になる危険性が高いのです。

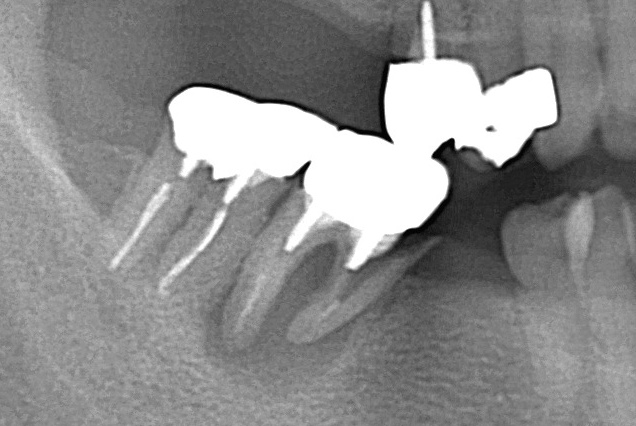

下の写真は右上6番という臼歯。根の治療が30年前になされています。根の先に直径10ミリ以上の大きさの病巣(炎症)があります。日常生活にはほぼ支障がありませんでしたが翌日には抜歯をしました。 (私自身の写真です)

糖尿病と歯科感染の関係

糖尿病になると、体の免疫機能が落ち、傷や感染の治りが遅くなります。口腔内の細菌バランスも崩れやすく、歯周病のリスクも高まります。

さらに怖いのは、**顎骨骨髄炎や顎骨骨髄壊死(がっこつこつずいえし)**という重篤な病気に発展するケースです。これは、歯や歯周組織から細菌が顎の骨まで入り込み、骨を腐らせてしまう病気です。進行すると、**顔面の変形や顎の骨の崩壊、最悪の場合は命に関わる全身感染症(敗血症)**に至ることもあります。

実例:抜歯を拒み続けた結果…

ある60代の女性(仮名:Kさん)は、長年糖尿病を患っていました。ある日、右下の奥歯に違和感を覚え、歯科を受診。歯科医からは「歯の根っこが膿んでいるので抜歯が必要」と言われましたが、「まだ噛めるから」「抜くのは怖いから」と治療を拒否。

その後も定期的に痛み止めと抗生物質でごまかしながら生活していましたが、半年後、顎の腫れと激痛で再び来院。検査の結果、顎骨骨髄炎が進行しており、病院の口腔外科に緊急入院となりました。

最終的には、感染した骨を削り取る大手術が必要となり、術後も糖尿病の影響で傷の治りは悪く、入院は長引きました。

Kさんは、「あの時、すぐに歯を抜いていれば…」と悔やんでいました。

「抜いた方がいい歯」とはどんな歯?

以下のような状態の歯は、放置せずに抜歯を検討すべきです。

- 歯の根元に膿がたまり、何度も腫れや痛みを繰り返している

- 歯周病が進行し、歯がグラグラしている

- 虫歯が歯の根っこまで進行しており、保存が不可能

- すでに他の治療(根管治療など)を何度も繰り返しているが改善しない

こうした歯を無理に残すと、細菌の温床となり、全身に悪影響を及ぼします。糖尿病患者さんは特に注意が必要です。

歯を抜くことは「終わり」ではなく「始まり」

「歯を抜く」と聞くとネガティブに捉えがちですが、それは「治療の終わり」ではなく、「健康を守るための第一歩」です。

現代では、インプラントや入れ歯など、失った歯を補う方法も多くあります。また、早めに抜歯を行えば、顎骨の損傷も少なく、回復も早く済みます。

何より大切なのは、感染源を体から取り除くこと。これは糖尿病と共に生きる上での基本中の基本です。

歯を抜くか迷ったときのチェックリスト

- 医師が「抜いた方が良い」と言っている

- 同じ歯に何度もトラブル(腫れ、痛み、膿など)が起きている

- 糖尿病があり、感染リスクが高い

- 他の治療で改善が見込めない

- 他の健康状態(心疾患、腎疾患など)への影響が心配される

これらに当てはまるなら、「歯を残すメリット」よりも「抜くことによるリスク回避」の方が重要になる場合があります。

まとめ:後悔しないために、「抜く」という選択も

「抜きたくない」という気持ちは自然な感情です。しかし、糖尿病という持病を抱えている場合、感染源を残すことが命取りになることがあります。

大切なのは、“歯を残すこと”ではなく、“健康を守ること”。

もし歯科医から抜歯を勧められた場合、それはあなたの口だけでなく全身の健康を守るための提案かもしれません。

今、あなたの歯に不安があるなら、一度専門家に相談してみてください。そして、「抜かない決断」が本当に最善かどうか、冷静に考えてみましょう。

※本記事は医療に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の診断・治療には医師の診察が必要です。糖尿病や感染の兆候がある方は、早めにかかりつけの医師や歯科医にご相談ください。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら