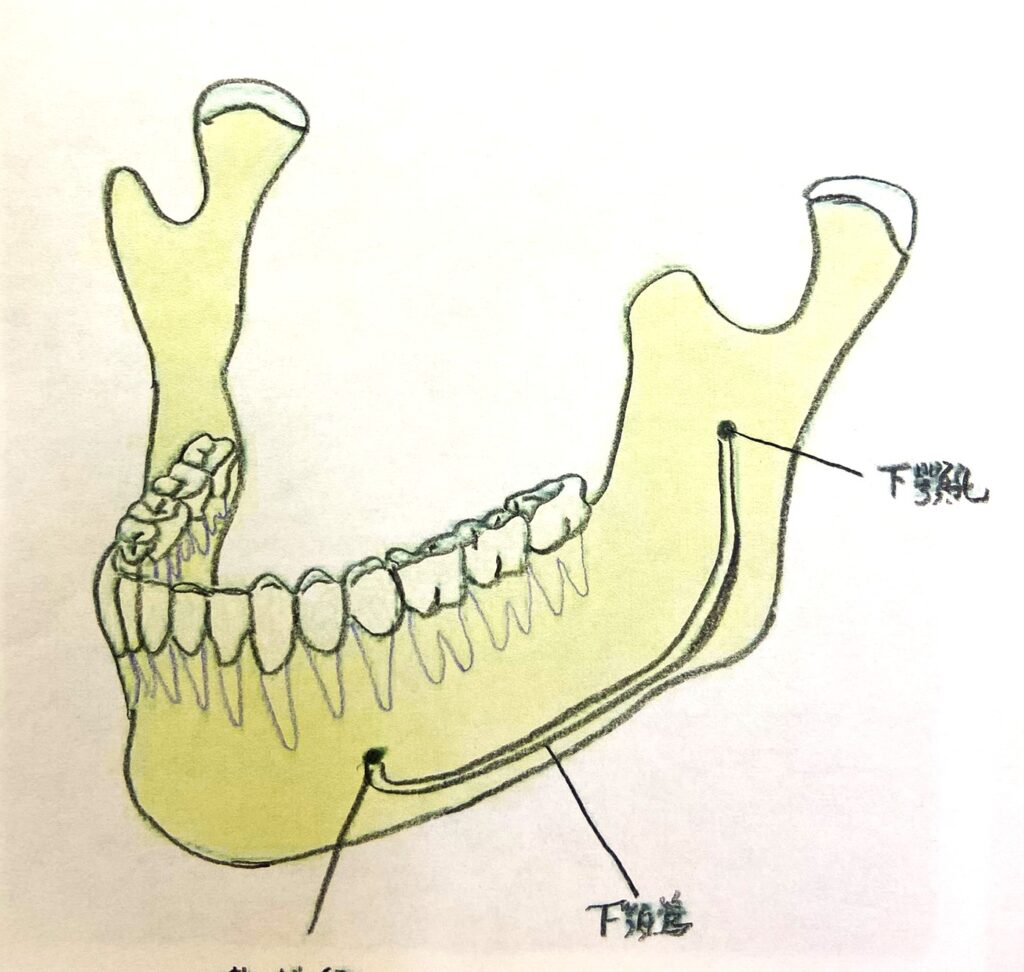

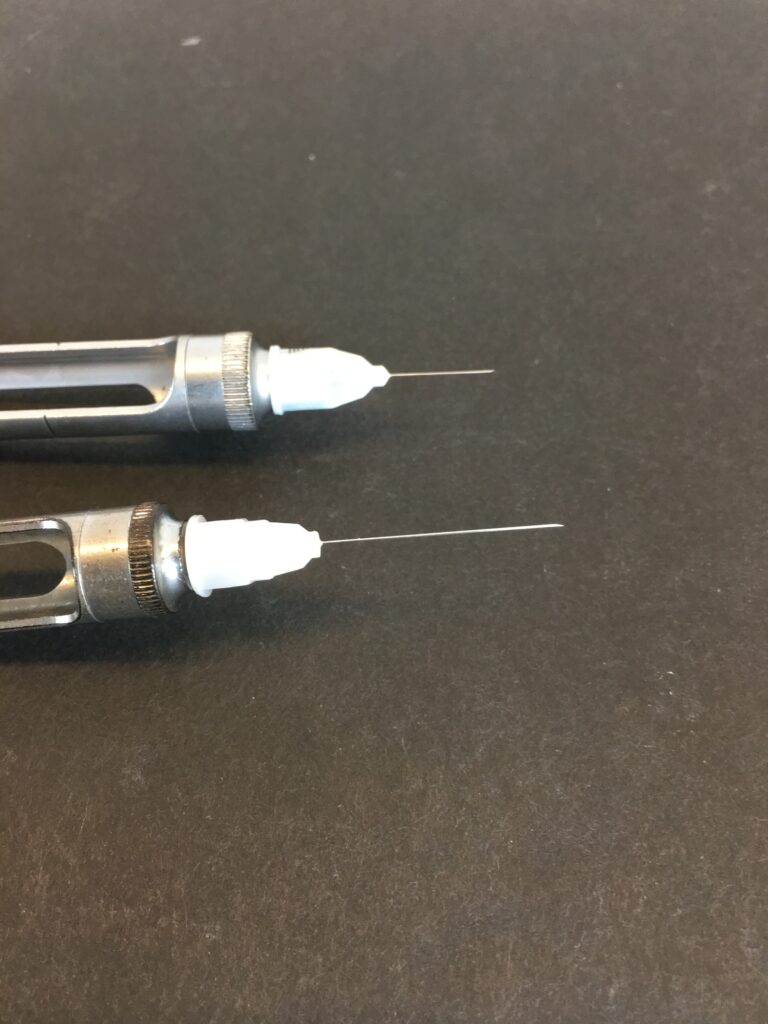

歯科治療において、特に下の奥歯(下顎臼歯)の治療では「下顎孔伝達麻酔」という方法がよく用いられます。これは、下顎の中を通る「下歯槽神経」という太い神経にまとめて麻酔をかける方法です。効果的で広範囲に麻酔が効くため、多くの処置に適している反面、患者さんの中には「麻酔がなかなか切れない」「ずっとしびれている感じがある」と心配になる方もいらっしゃいます。

では、麻酔が通常より長く続く場合、どのようなことが考えられるのでしょうか。今回は、考えられる原因とその対処法について詳しく解説します。

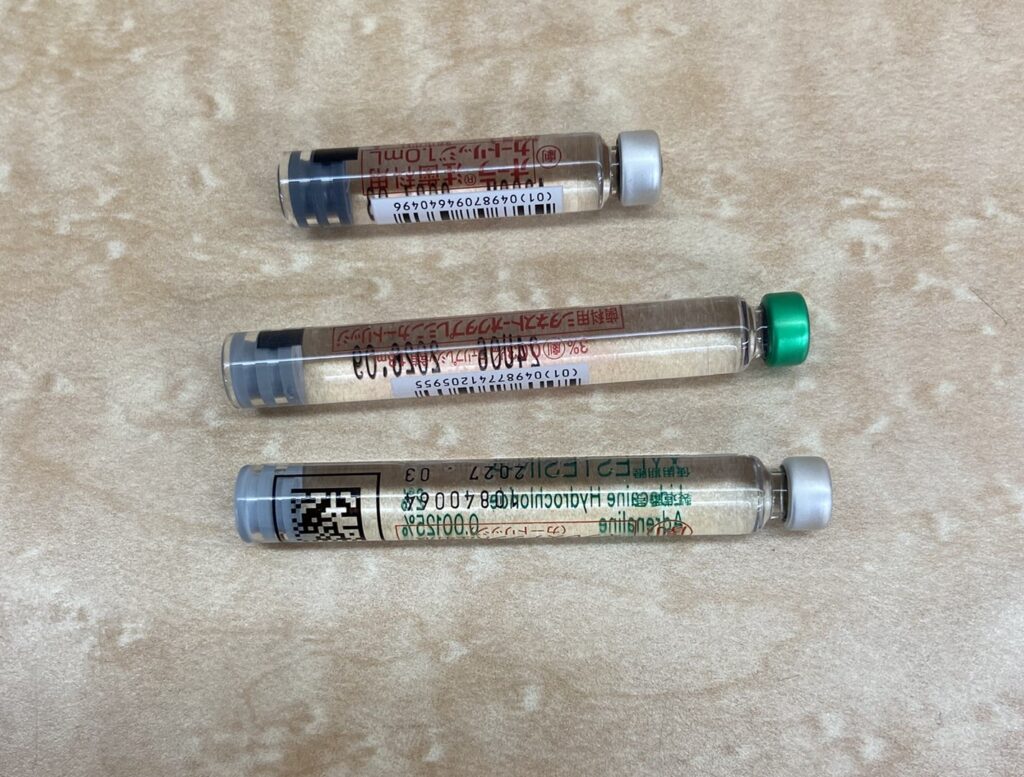

1. 使用された麻酔薬の種類と量

最も基本的な要因は、使用された麻酔薬の種類とその持続時間です。

多くの場合、リドカインという中時間型の麻酔薬が使用され、通常は2〜4時間程度で効果が切れます。しかし、より長時間の処置を見越してブピバカインなどの長時間型麻酔薬が使われることもあり、この場合は8時間以上しびれが残ることもあります。

また、アドレナリン(血管収縮剤)が添加されている麻酔薬は、局所での血流を減少させるため、麻酔薬の吸収が遅くなり、効果が長引く傾向があります。

2. 神経への刺激や損傷

針の先が神経に近すぎたり、誤って神経に直接接触してしまった場合、一時的またはまれに長期的な「パレストジア(異常知覚)」が起きることがあります。これは、しびれや感覚の鈍さ、場合によっては感覚の喪失を伴うもので、麻酔が切れたあとも感覚が戻らないように感じられることがあります。

特に、舌神経(lingual nerve)が影響を受けた場合、舌の片側に持続的なしびれが残ることもあります。こうした神経損傷は非常にまれですが、完全に回復するまでに数週間から数ヶ月かかることもあります。

3. 血腫や局所的な腫れによる圧迫

麻酔注射時に血管を誤って傷つけてしまうと、血腫(内出血)が生じることがあります。これが神経の通り道を圧迫することで、一時的に感覚の鈍さや麻痺様の症状が現れることがあります。

血腫による圧迫は時間とともに軽快していくことが多く、数日程度で改善していくことがほとんどです。ただし、強い痛みや腫れが続く場合は、感染などの可能性もあるため早めの受診が必要です。

4. 麻酔薬の局所貯留や循環の問題

局所に麻酔薬がとどまりやすい体質や、血流の少ない部位に麻酔が入った場合、吸収されにくく麻酔が長く残ることがあります。

また、寒さで血流が悪くなっている時期や、全身状態(低血圧や末梢循環不全など)により、通常よりも麻酔の代謝や排出が遅れることもあります。

5. 心理的な影響や知覚過敏

歯科治療に対する不安や緊張が強いと、治療後も体に残った違和感を「まだ麻酔が効いている」と過剰に感じてしまうことがあります。これも一種の感覚過敏で、実際には麻酔効果が切れていても、皮膚や粘膜の感覚が鈍いままのように感じることがあります。

この場合は、時間とともに回復していくことが多く、心配は不要ですが、患者自身の不安が強い場合には医師の説明や安心感が大きな支えになります。

6. 全身疾患の影響(糖尿病など)

糖尿病などの神経障害を引き起こす病気を持つ患者さんでは、麻酔の回復が遅れたり、元々の神経感覚の低下があって麻酔の感覚が長引くこともあります。慢性的な代謝異常や末梢神経障害が関与する場合、通常よりもしびれ感や麻痺感が残りやすいのです。

いつ受診すべきか?目安を確認

| 経過時間 | 状況 | 対応 |

|---|---|---|

| 〜4時間 | 一般的な範囲内 | 問題なし。経過観察 |

| 6〜8時間 | やや長めだが許容範囲 | 様子を見てOK。水分摂取や軽い運動で血流改善を |

| 12時間以上 | 少し異常。神経接触や薬の影響を疑う | 歯科医院に連絡・相談を |

| 翌日以降も持続 | 神経損傷や血腫の可能性 | 歯科口腔外科への受診を検討 |

まとめ:まずは冷静に観察を

「麻酔がなかなか切れない」と感じたとき、すぐに不安になってしまう方も多いと思いますが、多くの場合は一過性の生理的な範囲内で、時間とともに解消されていきます。

ただし、24時間以上続くしびれや、麻酔が切れてからも強い違和感・痛みがあるような場合は、神経の異常や血腫の可能性もあるため、早めに歯科医院を受診して医師の診断を仰ぎましょう。

歯科治療後の経過を冷静に見守りながら、不安なときには遠慮なく相談することが、安心と早期対応につながります。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら